便秘と下痢を繰り返す原因の多くは「過敏性腸症候群」や「腸の病気」によるもので、生活習慣やストレス、自律神経の乱れが深く関係しています。一時的な不調と見過ごさず、長引くようであれば医療機関での検査を検討しましょう。

本記事では、便通異常が続く背景や注意すべき疾患、対処法などを体系的に解説します。

本記事でわかること

- 便秘と下痢を繰り返す主な原因(過敏性腸症候群など)

- 考えられる病気(大腸がん・ポリープ・潰瘍性大腸炎など)の特徴

- 日常生活で取り入れたい6つの対策

- 病院で受けられる検査内容と治療方法

- よくある質問(内視鏡検査の必要性・急な下痢の理由など)

便通の乱れは、腸からのサインです。放置せず、体の声に耳を傾けて正しい対策を取りましょう。

便秘と下痢を繰り返す原因

便秘と下痢を繰り返す原因として、最も多くみられるのが『過敏性腸症候群』です。

過敏性腸症候群は、大腸などに明らかな病変が見つからないにもかかわらず、腹痛や便通異常(便秘・下痢)が長期間にわたって続く病気で、日本人の約10〜15%が該当するとされています。特に、ストレスが引き金となって腸の動きや分泌が乱れ、便通異常が生じやすくなるのが特徴です。

また、生活習慣の乱れや自律神経の不調も腸に大きく影響します。

睡眠不足、食事の偏り、不規則な生活リズムなどによって腸の動きが過敏になったり、逆に鈍くなったりすることで、便秘と下痢を交互に引き起こすのです。

さらに腸内に便が長く留まると、腸の一部に硬い便が残り、それを避けるようにして軟便が流れ出ることで下痢のように見える場合もあります。

まれに、大腸がんやポリープなどの器質的疾患が関与していることもあるため、こうした症状が続く場合は内視鏡検査による確認が重要です。

特に、以前は正常な便通だった方が急に症状を繰り返すようになった場合は注意が必要です。

単なる体質だと放置せず、医療機関の受診を検討しましょう。

便秘と下痢を繰り返すときに考えられる病気

便秘と下痢を繰り返すときに考えられる病気として、以下が挙げられます。

- 大腸がん

- 大腸ポリープ

- 潰瘍性大腸炎

- その他の病気

ここでは上記についてそれぞれ解説します。

過敏性腸症候群

前述したように、過敏性腸症候群は、大腸に器質的な異常がないにもかかわらず、便秘や下痢、腹痛などの便通異常が慢性的に起こる疾患です。

便通異常で受診した患者さんのうち、約2~3割が過敏性腸症候群と診断されます。

ストレスや不安が引き金となって症状が現れることが多く、ナイーブで几帳面な人に多い傾向があります。

タイプは『便秘型』『下痢型』『混合型』に分けられ、症状の程度や現れ方は人によってそれぞれです。

また腹部の張りや吐き気、頭痛、肩こり、不安感、不眠など、全身にも影響を及ぼすことがあります。

自律神経の乱れが深く関与しているため、薬物療法に加えて生活習慣の見直しを行うことも大切です。

大腸がん

大腸がんも、便秘と下痢を繰り返す原因のひとつです。

特に左側結腸(下行結腸から直腸)にがんができた場合、腸の通り道が狭くなり、便秘と下痢が交互に起こることがあります。

ほかにも血便、便が細くなる、お腹の張りや痛みなどの症状が現れることがあります。

初期の段階では自覚症状が乏しいため、気づいたときには進行しているケースも少なくありません。

便通異常が長く続く場合や、家族に大腸がんの既往がある場合は、早めに内視鏡検査を受けることをおすすめします。

大腸ポリープ

大腸ポリープは、大腸の内壁にできる良性の腫瘍で、多くは自覚症状がありません。

しかしポリープが大きくなると腸の通過障害を引き起こし、便秘や下痢が交互に現れる原因となることがあります。

また便に血が混じったり、粘液が付着したりすることもあります。

特に注意すべきは、大腸ポリープが大腸がんに進行する可能性がある点です。

早期に発見して切除することで、大腸がんの予防につながります。

内視鏡を用いた日帰り手術で切除可能な場合も多いため、定期的に検査を受けることが大切です。

潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜が慢性的に炎症を起こし、びらんや潰瘍が形成される自己免疫性の病気です。

下痢が主な症状ですが、症状が進行すると便秘を併発するケースもあります。

ほかにも血便や発熱、体重減少などがみられ、重症化すると日常生活に支障をきたすこともあるため注意が必要です。

原因ははっきりとは解明されていませんが、遺伝や免疫異常、腸内細菌のバランスが関与していると考えられています。

治療には内服薬や食事療法のほか、重度の場合には手術が必要となることもあります。

その他の病気

便秘と下痢を繰り返す原因として、以下のような病気も考えられます。

- 感染性腸炎

- 甲状腺機能異常

- 糖尿病

- パーキンソン病

- 摂食障害

- うつ病

そのほか、食物アレルギーや薬の服用によって、便通異常が引き起こされる場合もあります。

便秘と下痢を繰り返すときの対策

便秘と下痢を繰り返すときは、以下のような対策を試してみましょう。

- 栄養バランスの整った食事を心がける

- 水分をよく摂取する

- 規則正しい生活リズムを身につける

- ストレスをため込まない

- 飲酒・喫煙を控える

- 適度に運動する

ここでは上記6つの対策についてそれぞれ解説します。

栄養バランスの整った食事を心がける

食事は腸の健康を左右する重要な要素です。

便秘と下痢の両方に対応するには、水溶性と不溶性の食物繊維をバランスよく摂取することが大切です。それらを含む食品を表にまとめました。

| 水溶性食物繊維 | 不溶性食物繊維 |

|---|---|

|

など |

また、乳酸菌を含むヨーグルトや発酵食品も腸内環境を整える効果が期待できます。

一方で、油の多い食事やスパイス、冷たい飲食物は腸を刺激しやすいため、症状が出ているときは控えましょう。

便秘と下痢を繰り返すときの食事のポイントをまとめると、以下の通りです。

- 栄養バランスの整った食事を心がける

- 水溶性と不溶性の食物繊維をバランスよく摂取する

- 乳酸菌の摂取を増やす

- ビタミンB・Eを積極的に摂取する

- 腸を刺激する食品は控える

上記を意識した上で、1日3食、規則正しく食事を摂ってください。

水分をよく摂取する

便秘と下痢を繰り返すときは、水分をよく摂取することが大切です。

水分は腸内の便を柔らかくし、スムーズな排便を助けます。

特に朝起きた直後の1杯の常温水は、腸のぜん動運動を促し排便を習慣づけるきっかけになります。

便秘気味の人は1日1.5〜2L程度の水分摂取を目標にしましょう。

ただし冷たい水や炭酸飲料を多く摂ると、腸が刺激されて下痢の原因になる場合もあるため、注意が必要です。

また下痢が続いているときは、脱水症状につながりやすいため、経口補水液やスポーツドリンクなどで水分と電解質をしっかり補ってください。

規則正しい生活リズムを身につける

腸の働きは自律神経の影響を大きく受けるため、規則正しい生活リズムを身につけましょう。

毎日同じ時間に起床・就寝・食事をとることを意識するだけでも、自律神経の乱れが整いやすくなり、腸のリズムの安定につながります。

睡眠や休養をしっかりとることで、ストレスの影響を受けにくくなり、過敏性腸症候群をはじめとする便通異常の改善につながるでしょう。

ストレスをため込まない

便秘や下痢の原因として見落とされがちなのが、ストレスです。

精神的な緊張が腸に影響を与え、過敏性腸症候群を悪化させることがあります。

特に「仕事や学校の前になると腹痛が起きる」「休日は症状が軽い」という方は、ストレスの影響を強く受けている可能性があります。

ストレスの発散方法は人それぞれです。

軽い運動、読書、音楽、入浴、友人との会話など、自分に合ったリラックス法を見つけて、こまめに気持ちをリセットする時間を持ちましょう。

飲酒・喫煙を控える

お酒やたばこは腸への刺激が強く、便通の乱れを引き起こす要因になります。

アルコールは腸の粘膜を刺激して下痢を引き起こすことがあり、喫煙は血流を悪化させて腸の働きを鈍らせる原因となります。

特に空腹時の飲酒や過度な飲酒は、腸に大きな負担をかけるため注意が必要です。

過敏性腸症候群の症状がある方は、飲酒量を見直し、なるべく休肝日を設けるようにしましょう。

節酒や禁煙は便通異常を改善させるだけでなく、全身の健康維持にとっても良い影響を与えます。

適度に運動する

運動は腸のぜん動運動を促進し、便通をスムーズにします。

ウォーキングやストレッチ、軽いジョギングなどの有酸素運動は、腸の血流を良くし、腸内のバランスを整える効果があります。

また運動にはストレス解消効果もあるため、腸と心の両方に良い影響を与えられるでしょう。

毎日30分程度でも構わないので、無理のない範囲で運動習慣を持つことが大切です。

ハードな運動をする必要はなく、階段を使う、通勤時に一駅歩くなど、日常に取り入れやすい工夫をするのもおすすめです。

病院での検査・治療方法

ここでは、便秘と下痢を繰り返す場合の病院での検査・治療方法についてそれぞれ解説します。

検査方法

病院ではまず、問診を通じて症状の経過や頻度、便の状態、生活習慣、食事内容、ストレスの有無などを詳しく確認します。

その上で、必要に応じていくつかの検査が実施されます。

主な検査方法は以下の通りです。

| 腹部レントゲン検査 | 腸にガスが溜まっているか、腸閉塞の兆候があるかなどを調べる検査 |

|---|---|

| 血液検査 | 炎症反応や貧血の有無、肝機能や腎機能の異常を確認する検査 |

| 便潜血検査 | 便の中に目に見えない血液が混じっていないかを確認する検査 |

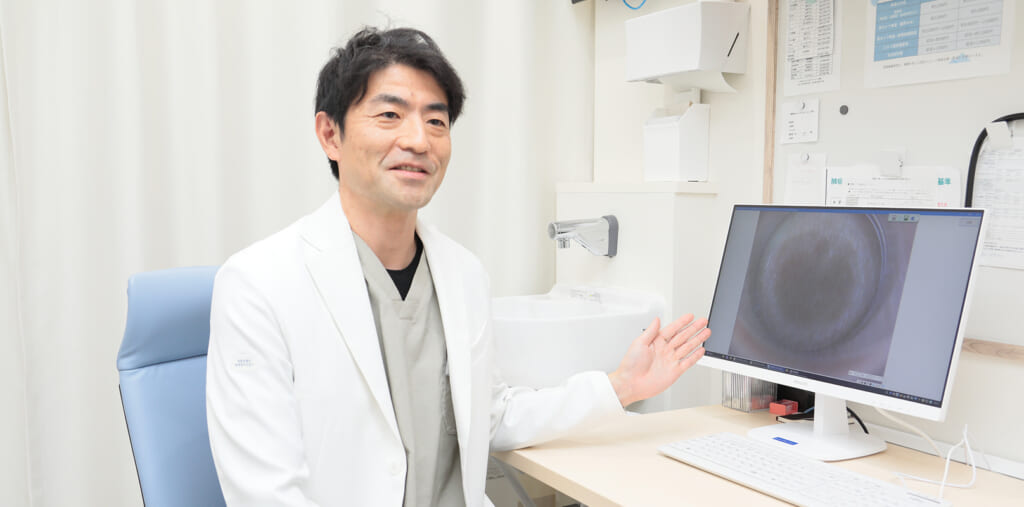

| 大腸カメラ(大腸内視鏡)検査 | 腸の粘膜を直接観察し、ポリープやがん、炎症の有無を確認する検査。必要があればその場で組織を採取(生検)したり、ポリープを切除したりすることもできる |

特に大腸カメラ検査は、便通異常の原因となる疾患の早期発見に非常に有効です。

近年では、苦痛を抑える鎮静剤を併用した大腸カメラ検査が普及しており、以前よりも負担を抑えて受けられるようになっています。

治療方法

検査で明確な病気が見つかった場合は、その疾患に対する専門的な治療が必要です。

例えば大腸ポリープや早期の大腸がんであれば、内視鏡での切除を行います。

一方、過敏性腸症候群などの器質的異常がない場合でも、薬物療法と生活改善を併用することで症状の軽減が図れます。

具体的には、以下のような治療が行われます。

| 薬物療法 | 下痢型には腸の動きを抑える薬、便秘型には腸の動きを促す薬や便を柔らかくする薬、混合型には症状に応じた使い分けがされます。加えて、抗不安薬や漢方薬が処方されることもあります。 |

|---|---|

| 生活習慣の見直し | 食事の改善(食物繊維や乳酸菌の摂取、刺激物の制限)、水分摂取、十分な睡眠、ストレス管理、適度な運動など、生活習慣の改善を図ります。 |

医師との連携のもと、自分に合った治療方針を選びながら進めていくことが大切です。

「体質だから」と諦めず、医療機関で適切なサポートを受けながら、症状の根本改善を目指しましょう。

便秘と下痢に関するよくある質問

便秘と下痢に関するよくある質問をまとめました。

- 便秘と下痢を繰り返すときは内視鏡検査を受けるべき?

- 便秘体質だったのに急に下痢になった理由は?

- 胃カメラ検査で異常なしだったときに考えられる病気は?

ここでは上記3つの質問についてそれぞれ解説します。

便秘と下痢を繰り返すときは内視鏡検査を受けるべき?

便秘と下痢を交互に繰り返す状態が1か月以上続いている場合は、一度、大腸カメラ(大腸内視鏡)検査を受けることをおすすめします。

特に、40歳以上でここ数年検査を受けていない方は要注意です。

過敏性腸症候群の可能性もありますが、大腸がんやポリープ、炎症性腸疾患などの重大な病気が隠れているケースもあります。

自覚症状だけでは判断が難しいため、腸内の状態を直接確認することが大切です。

症状が軽くても慢性的に続くようであれば、放置せず専門医に相談しましょう。

便秘体質だったのに急に下痢になった理由は?

もともと便秘気味だった人が急に下痢になる場合、腸内に滞留していた便が原因となっている可能性があります。

腸内に硬い便が残っていると、その周囲にある水分の多い便だけが流れ出し、下痢のように見えることがあります。

一度医師に相談し、必要に応じて検査を受けると安心です。

胃カメラ検査で異常なしだったときに考えられる病気は?

胃カメラ検査で異常が見つからなかった場合でも、便秘と下痢を繰り返す症状が続いているなら、大腸の問題が疑われます。

腸の蠕動運動が過剰に働くと水分が十分に吸収されず下痢になり、反対に低下すると便が停滞して便秘になります。

こうした症状の繰り返しは、過敏性腸症候群でよく見られるものです。

ただし、症状だけで自己判断するのは危険です。

腸の病気には大腸がんや潰瘍性大腸炎などもあるため、大腸カメラによる精密検査を受けることが望ましいでしょう。

脳と腸は密接な関係(腸脳相関)にあり、ストレスによって症状が引き起こされることもあるため、生活習慣やストレスの見直しも重要です。

まとめ

便秘と下痢を繰り返す症状は、単なる体質や一時的な不調ではなく、腸の異常や病気のサインである可能性があります。

症状が慢性的に続くようであれば、早めに内視鏡検査などの精密検査を受けることが大切です。

特に40歳以上で検査未経験の方や、便に血が混じる・急な症状の変化がある場合は、すぐに医療機関へ相談しましょう。

えさか駅前にしごりおなかとおしりのクリニックでは、全医師が日本内視鏡学会専門医、消化器病学会専門医を有し、安全で質の高い大腸カメラ検査を行っています。

大腸がんや大腸ポリープといった病気の早期発見には、大腸カメラ検査が有効です。大腸にかかわる症状にお悩みの方は、ぜひ当院までご相談ください。

また便の乱れや便秘、便失禁に対しても日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会評議員、大腸肛門機能障害研究会世話人である錦織院長が骨盤底筋専門外来で診療を行っています。