粘液便とは、便にゼリー状の粘液が目立つほど付着または混ざった状態を指します。「病気のサインなのか?」「放っておいて大丈夫か?」といった不安から、この言葉を検索する方が多いのではないでしょうか。

実際、一時的なもので心配のいらないケースもありますが、粘血便(血が混ざった粘液便)のように、重大な疾患が隠れている場合もあります。本記事では、粘液便に関する正しい知識をもとに、不安を軽減し、適切な判断ができるよう以下の内容を解説しています。

この記事でわかること

- 粘液便とはどういう状態か(正常な便との違い)

- 色や性状からわかる粘液便の原因と疾患の可能性

- 検査・診断方法と治療の流れ(薬物療法・手術)

- 日常生活でできる対処法(食事・水分・ストレス管理)

- 受診のタイミングと緊急性の高い症状の見分け方

粘液便が気になる方は、まず本記事の内容をチェックして、体のサインを見逃さないようにしましょう。

粘液便(粘りのある便)とは

粘液便とは、粘り気のある分泌物が目立つほど付着したり混ざったりした状態の便を指します。

粘液は腸壁を保護する役割と便の滑りを良くする潤滑剤としての機能を担い、通常は便に少量付着する程度です。

この粘液は、腸管でなんらかの異常が発生したり、食生活・ストレスなどの影響を受けたりすると分泌量が増加し、便とともに多量に排泄される可能性があります。

透明や白色の粘液便が一時的にみられる場合は心配いらないケースが多いですが、見たことのないような便の色や、赤い粘液便(粘血便)がみられる場合はなんらかの疾患が潜んでいる場合があります。

また一般的に心配がいらないとされる粘液便の場合でも、放置することで心身の健康に影響を及ぼす可能性があるため、原因を明確にして適切な対処をするためにも医療機関を受診しましょう。

正常な便の特徴

正常な便には、以下のような特徴があります。

- 太くて長い、バナナ状

- 適度な硬さ

- 薄茶色、濃い茶色

- においが強すぎない

正常な便は、硬すぎない茶色の状態でいきまなくてもするりと排出され、においが強すぎず、粘液の量は少量です。

例えば、食べすぎ・飲みすぎや一時的なストレスが原因となり、一過性の粘液便がみられた場合はそれほど心配する必要はなく、胃腸の調子がもとに戻ることで治まります。

しかし粘液便が続く場合は、便の色や様子を観察し、早めに医療機関を受診しましょう。

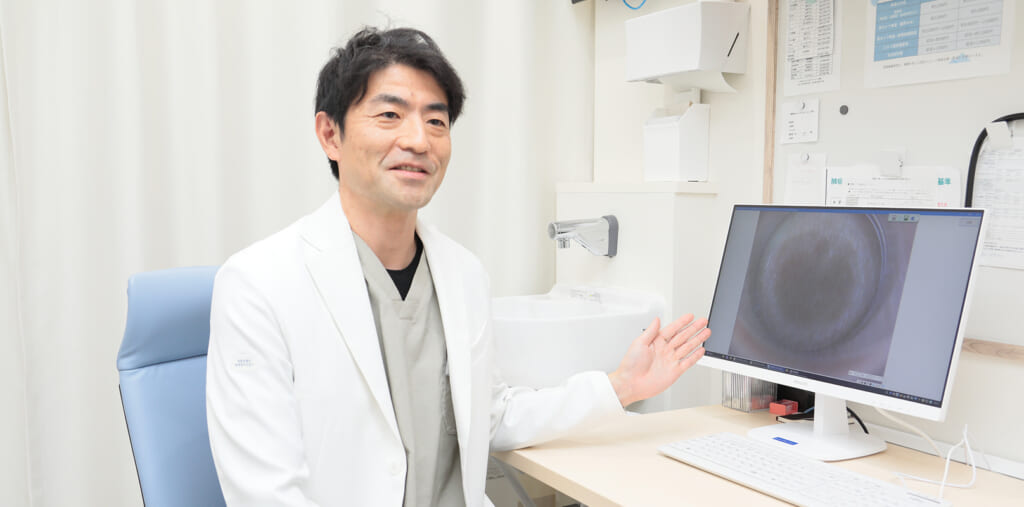

粘液便の原因

粘液便が出るのには、以下の原因が考えられます。

腸が炎症を引き起こしている

腸が炎症を引き起こしていると、粘液の分泌量が増加して粘液便が出ることがあります。

例えば、クローン病や潰瘍性大腸炎などの慢性的な腸の炎症疾患や、感染性腸炎・過敏性腸症候群などは腸に炎症を引き起こすケースが多く、粘液便が出やすいです。

これらの原因が疑われる際は、早めに医療機関を受診して診断を受けましょう。

なんらかの疾患がある

粘液便が出る場合は、腸になんらかの疾患が潜んでいる可能性があります。

上記した慢性疾患や感染症のほか、大腸がんやポリープ・腫瘍が原因であるケースもあります。

特に、一時的な粘液便ではなく繰り返す場合は注意が必要です。

アレルギーや感染症がある

アレルギーや感染症があると、粘液便がみられる場合があります。

特に乳製品アレルギーや消化管アレルギーがある場合は、腸が刺激されることで粘液の分泌が増加するケースがあります。

また細菌やウイルスによる感染が原因で生じた炎症も、粘液便を引き起こす要因のひとつです。

食生活が乱れている

食生活の乱れによって、食物繊維が不足したり脂肪分を摂りすぎたりすると粘液便が出る可能性があります。

食物繊維が不足すると、腸の蠕動運動が弱くなり腸内に粘液が溜まることで便に粘液が多く付着しやすくなります。

また、脂肪の多い食事やアルコールも粘液便を発生させる原因になりやすいです。

大きなストレスを受けている

大きな精神的ストレスを受けている状態では、粘液便が出やすくなる可能性があります。

ストレスによって自律神経のバランスが乱れると、腸の機能が低下し粘液便や下痢・腹痛などの症状を引き起こす場合があります。

また、粘液便の原因のひとつである過敏性腸症候群はストレスと密接に関わっていて、便秘や下痢を繰り返す中で粘液便がみられるケースは少なくありません。

そのほか、ストレスは腸内の善玉菌を減少させる要因だとされていて、腸のバリア機能を守る働きが低下して粘液便の排出につながることも知られています。

粘液便の色から考えられる症状

粘液便は、以下のように粘液の色や症状によってどんな身体の異常が潜んでいるかを予測できます。

白色

白色の粘液便がみられる場合は、ストレスや消化不良、食中毒が原因として考えられ、腸の粘膜がダメージを受けることで下痢のような便になるケースが多いです。

白色の粘液便の原因には以下のものが考えられます。

一時的な場合もありますが、腸重積や潰瘍性大腸炎が原因として考えられるほか、ウイルスによる感染症を引き起こしている可能性もあります。

また過敏性腸症候群の場合は、便秘と下痢を繰り返したり、においが強いおならなどの症状や、透明の粘液が多量に排出されるケースがあります。

緊急性が高い疾患が隠れている可能性もあるため、白色の粘液便が長引く場合や便の状態以外に腹痛や吐き気などの身体症状がある場合は早めに医療機関を受診しましょう。

ピンク色

ピンク色の粘液便がみられる場合は、肛門付近の少量の出血が原因である可能性が高いです。

便秘や硬い便が原因で肛門や直腸に傷がつくと、微量の血液が粘液に混じって排泄される場合があります。

他に原因がなければ、傷が治癒することでピンク色の粘液便は改善されますが、対策せずに放置すると繰り返す可能性があるため、自然に便を排出できるよう腸内環境を整えることが大切です。

緑色

緑色の粘液便がみられる場合は、以下の原因が考えられます。

- 胆汁の酸化

- 緑黄色野菜の大量摂取

- ブドウ球菌感染症

緑色の粘液便は、胆汁の酸化や緑黄色野菜の大量摂取、ブドウ球菌感染症などが原因として考えられます。

腸の働きが低下すると、内容物が腸内を短時間で通過することで胆汁の分解や再吸収が十分に行われず、酸化・粘液化して便に付着する場合があります。

腸への負担が少ない食生活に改善することで自然治癒が見込めますが、消化不良による胆汁の酸化はブドウ球菌感染症でもみられる可能性があるため、回復しない場合や下痢や腹痛を伴う場合は医療機関を受診しましょう。

赤色

赤色の粘液便(粘血便)がみられる場合は、以下の原因が考えられます。さまざまな原因がありえるため、表で一覧にしました。

|

粘液便の状態 |

原因 |

症状・特徴 |

| 大腸憩室症 |

粘血便 |

腸管内圧の上昇 |

・大腸の壁に袋状の凹み(憩室)ができた状態

・基本的に治療の必要がない良性の疾患

・まれに細菌感染や穿孔、膿瘍を引き起こす |

| 潰瘍性大腸炎 |

粘血便・白色の粘液便(軽症の場合) |

不明 |

・大腸の粘膜にびらんや潰瘍がみられる炎症性の腸疾患

・炎症が慢性化すると大腸がんに移行するリスクが上昇する

・下痢、腹痛 |

| 感染性腸炎 |

白色・または赤色の粘液便 |

ウイルス・細菌・寄生虫 |

・ウイルスや細菌が腸で炎症を起こす疾患

・冬~春はウイルス性の腸炎が、夏は細菌による食中毒が多いとされている

・水様便、発熱、腹痛、嘔吐 |

| クローン病 |

粘血便 |

不明 |

・口から肛門までの消化管全体に潰瘍を生じる疾患

・腹痛、下痢、発熱、体重減少など

・瘻孔・狭窄・膿瘍などの腸管の合併症のリスクもあり |

| 大腸がん |

血便 |

食生活・飲酒・喫煙・遺伝的要因 |

・大腸粘膜に発生するがん

・直腸やS字結腸にできると粘血便を伴う

・初期症状に乏しいが、進行すると貧血、体重減少、便が細くなる |

| アメーバ赤痢 |

ゼリー状の粘血便 |

経口感染・糞口感染 |

・赤痢アメーバ(原虫)が大腸に潰瘍を生じさせる疾患

・腹痛、下痢、嘔吐、悪心

・特有の症状としてテネスムス(しぶり腹)がみられる |

| 腸重積 |

ゼリー状の粘血便 |

腸管の異常 |

・小腸と大腸の境目がどちらかに入り込んで重なって生じる

・小児で緊急手術が必要になる原因疾患のひとつ

・激しい腹痛や嘔吐、大人ではほとんどが無症状 |

粘血便は、粘液便のなかでも危険な病気が潜んでいる可能性が高く、緊急性を要するため早急に医療機関を受診する必要があります。

潰瘍性大腸炎やクローン病、大腸がんなどの消化器系疾患を発症すると、粘膜が炎症を引き起こし出血することで便に血液が付着する可能性があります。

粘血便はいぼ痔や切れ痔が原因のケースもありますが、検査により原因や出血箇所を特定し、速やかな対処が必要になる可能性があるため、放置せずに必ず医療機関を受診しましょう。

粘液便がみられる場合の検査方法

粘液便の原因を判断するためには、以下の検査が行われます。

粘液便がみられる場合の検査では、内視鏡やCT/MRI、腹部エコーを用いて粘膜の状態や炎症・潰瘍の発生部位を確認するほかに、出血による貧血がないかのチェックのために血液検査も行います。

大腸の疾患には初期症状がほとんどないものや難病に指定されているものも存在するため、定期検診で早期発見に努めることが大切です。

粘液便はストレスや食生活の乱れによって一時的にみられるケースもありますが、深刻な疾患が潜んでいる可能性もあるため、気になる場合(特に粘血便がみられる場合)は必ず医療機関を受診しましょう。

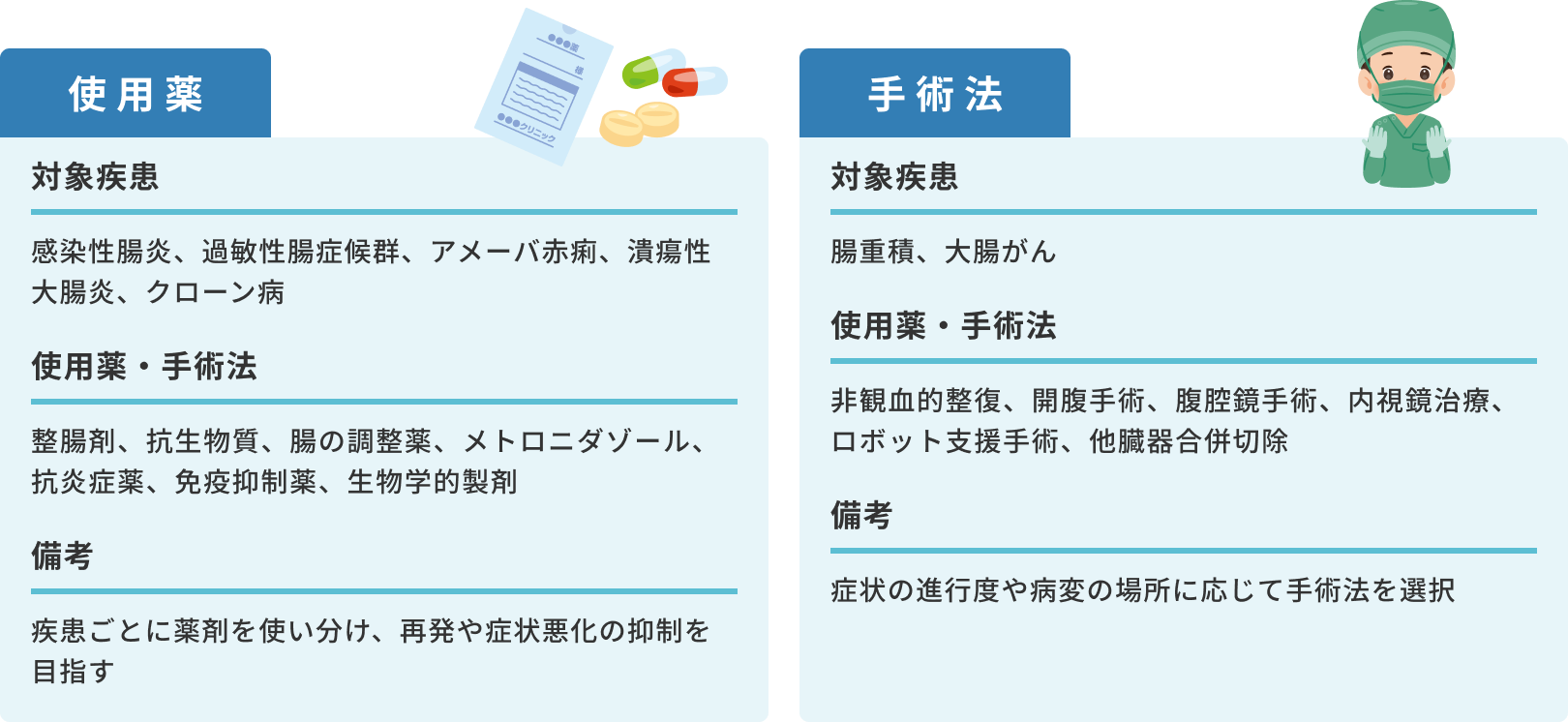

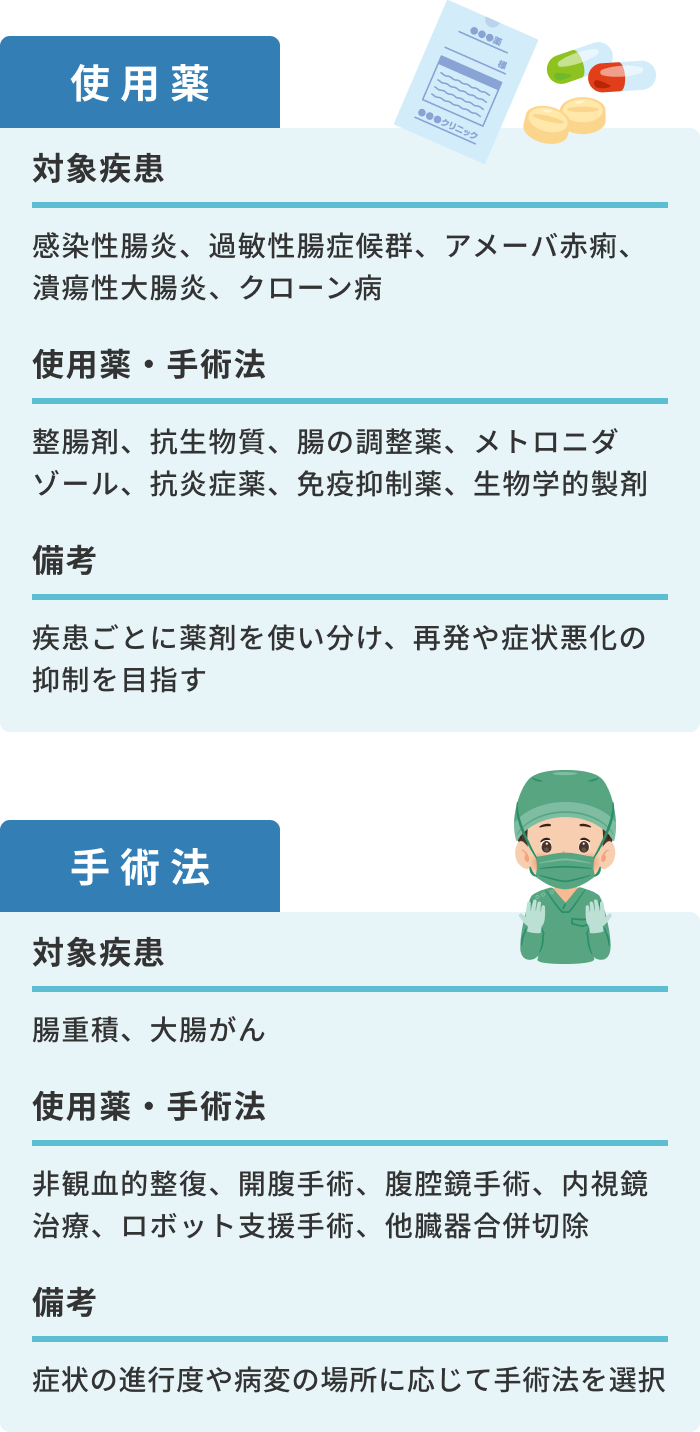

粘液便の治療法

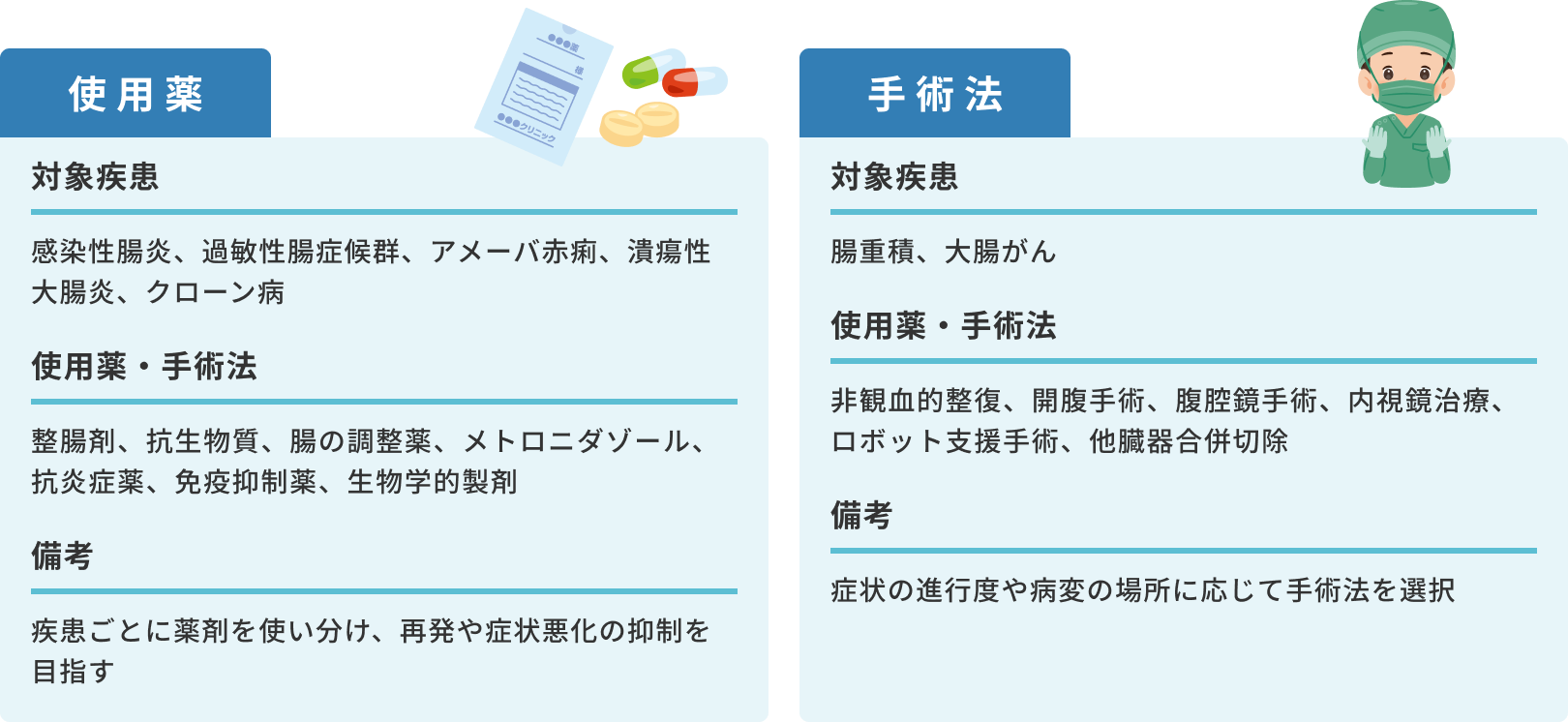

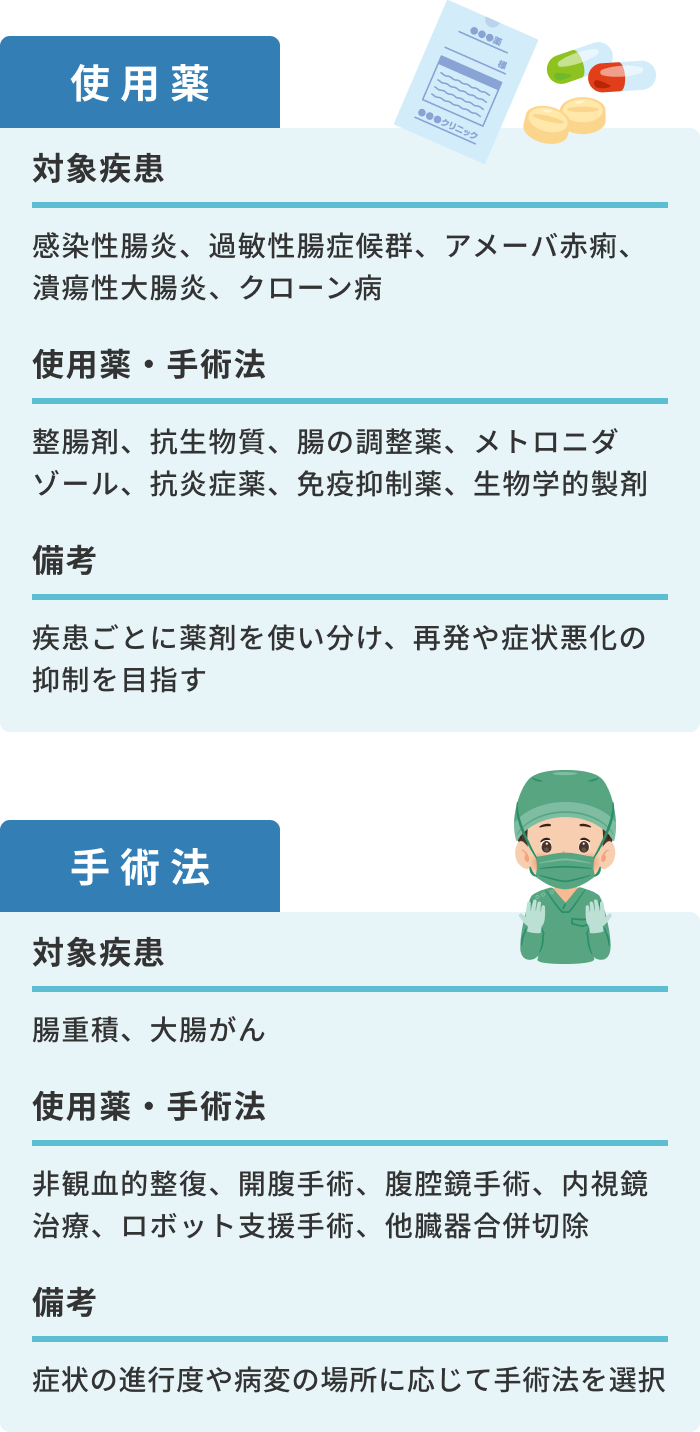

医療機関で行う粘液便の治療法は、大きく2つあります。整理すると以下の通りです。

薬物療法

- 対象疾患

感染性腸炎、過敏性腸症候群、アメーバ赤痢、潰瘍性大腸炎、クローン病

- 使用薬・手術法

整腸剤、抗生物質、腸の調整薬、メトロニダゾール、抗炎症薬、免疫抑制薬、生物学的製剤

- 補足

疾患ごとに薬剤を使い分け、再発や症状悪化の抑制を目指す

外科手術

- 対象疾患

腸重積、大腸がん

- 使用薬・手術法

非観血的整復、開腹手術、腹腔鏡手術、内視鏡治療、ロボット支援手術、他臓器合併切除

- 補足

症状の進行度や病変の場所に応じて手術法を選択

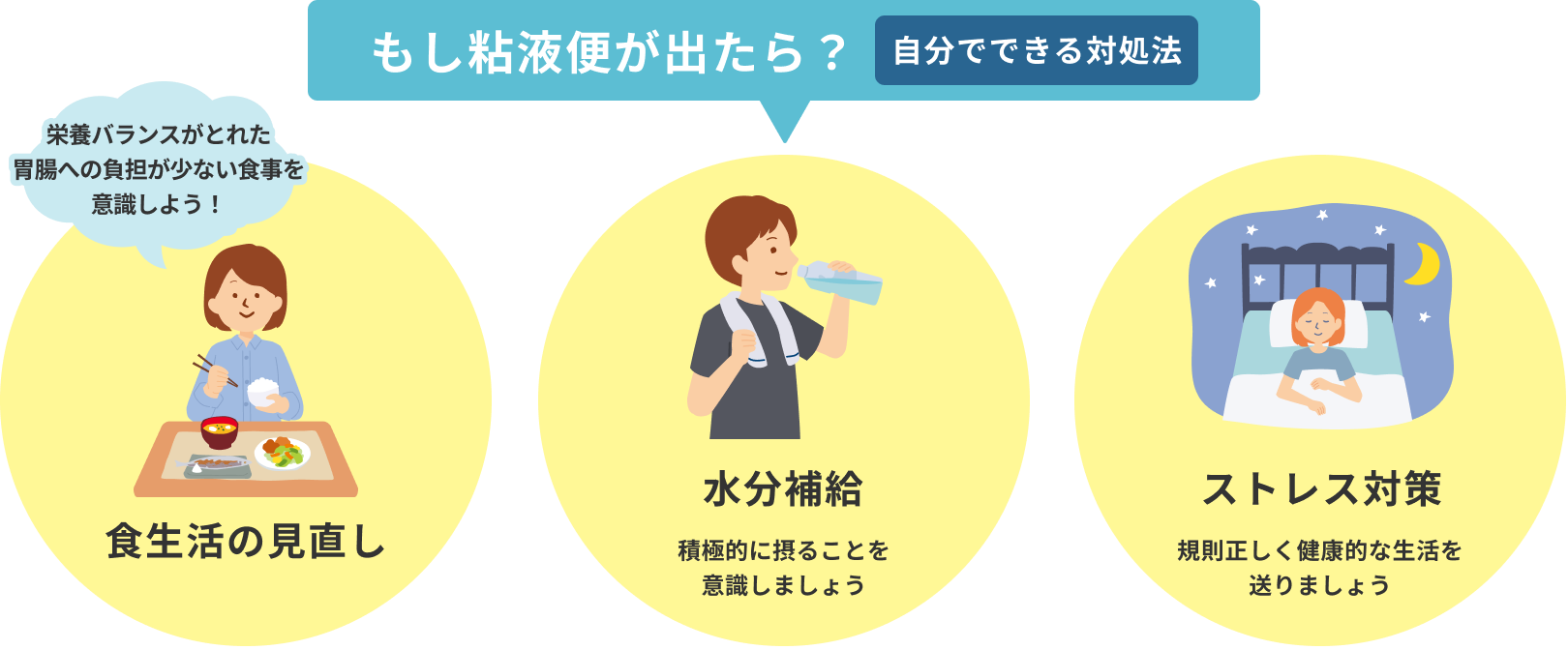

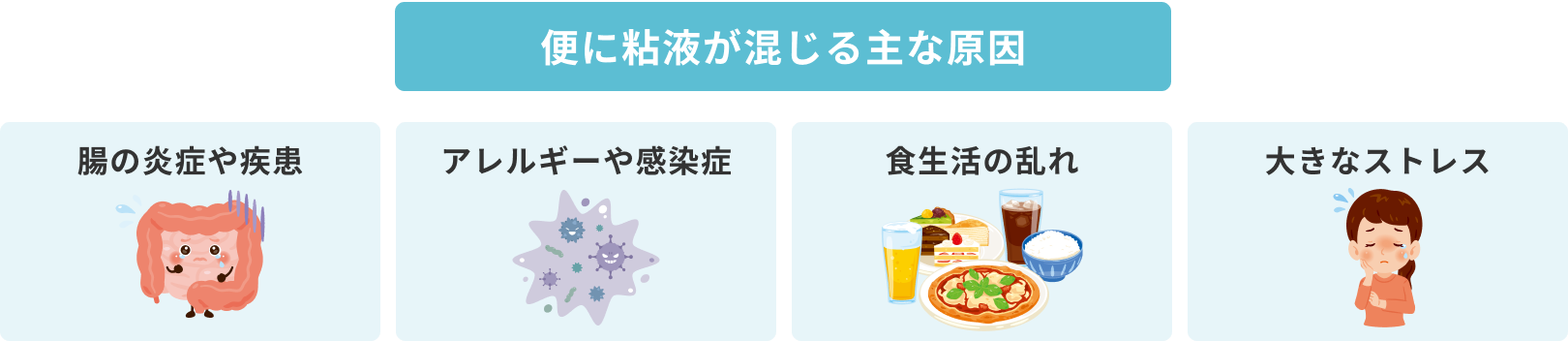

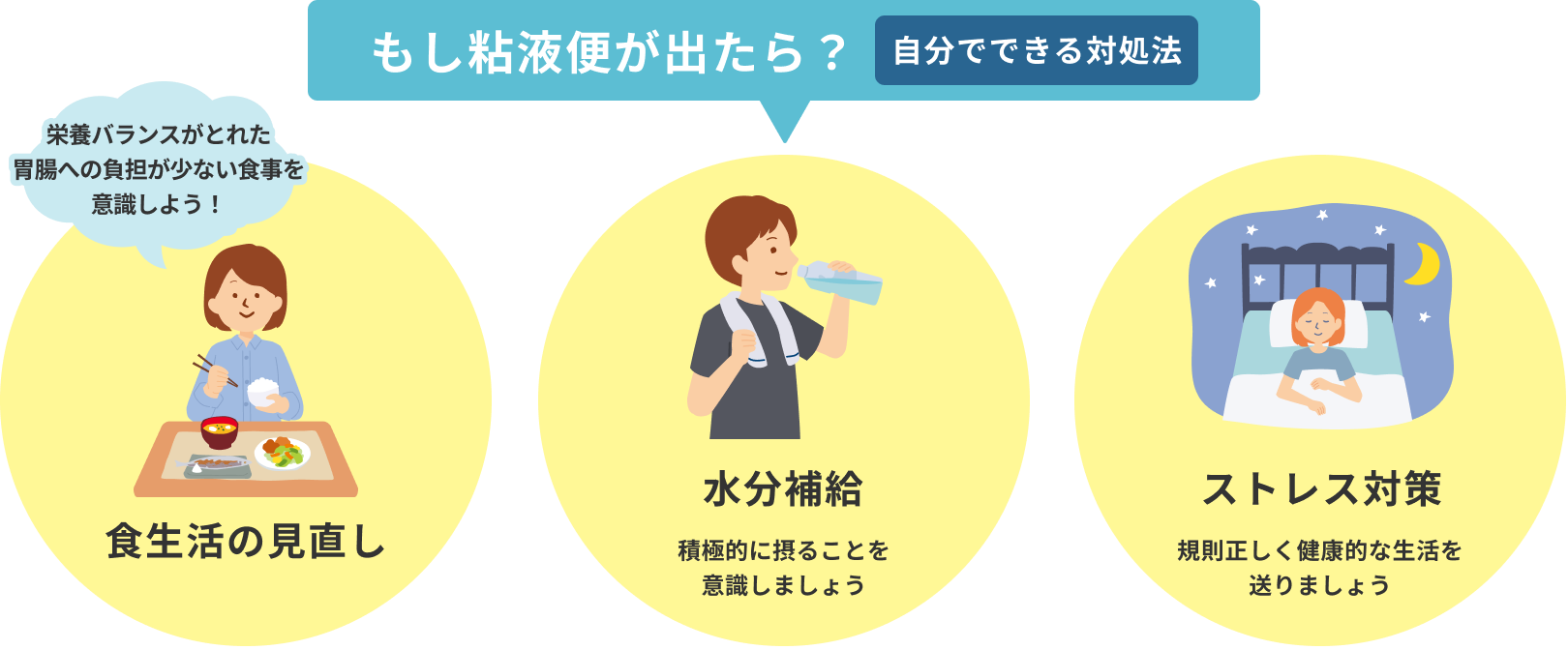

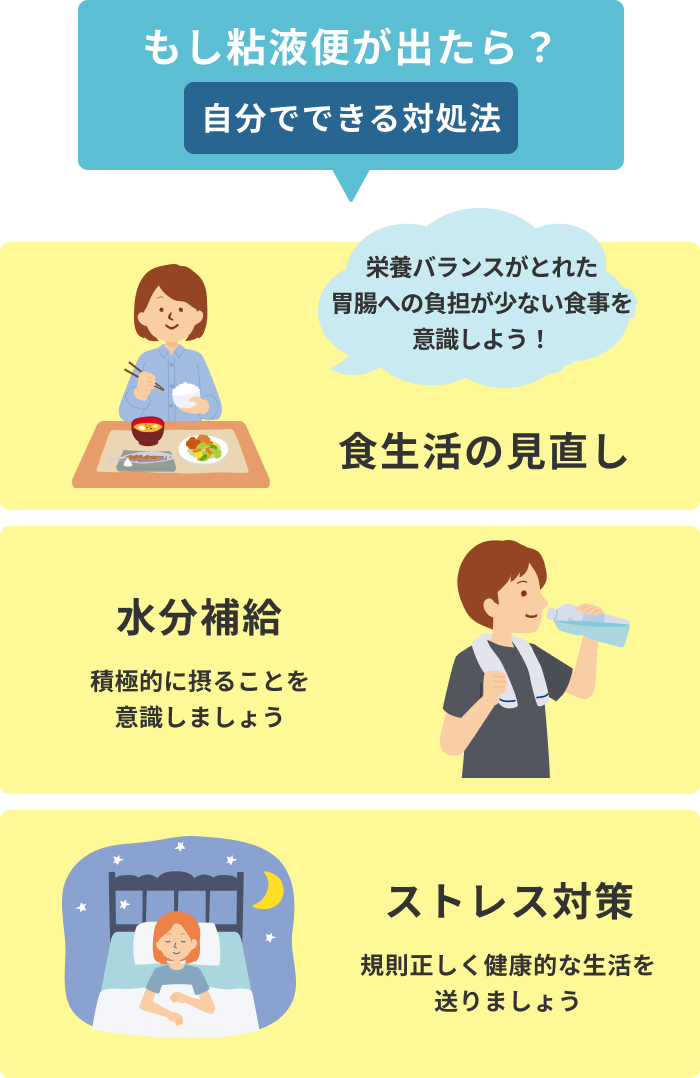

粘液便の対処法

粘液便の原因は必ず疾患とは限らず、場合によっては以下の対処で改善が見込めます。

食生活の見直し

粘液便が出る場合は食生活が乱れていないか見直して、問題がある場合は改善を目指しましょう。

粘液便を予防・改善するためには、栄養バランスがとれた胃腸への負担が少ない食事を意識することが大切です。

食物繊維を積極的に摂取し、脂質の高い食事やアルコールの摂りすぎを控えることで粘液便の解消につながります。

発酵食品には腸内環境を整える働きがありますが、乳アレルギーの人はヨーグルトやチーズなどを摂取するのが難しいケースもあるため、その場合は納豆やキムチなどを取り入れましょう。

また食事の量や回数が少なすぎると排便習慣に影響を及ぼす可能性があるため、正しい生活リズムで1日3食、適量を摂取することが推奨されます。

水分補給

水分補給が不十分だと便に含まれる水分の量も不足し、便が硬くなったり便秘になったりしやすいため、水分を積極的に摂ることを意識しましょう。

推奨される1日の水分補給量には個人差がありますが、2リットルほどを数回に分けてこまめに摂取するのが効果的です。

飲むものは水や白湯のほか、カフェインやカリウムの含有量が少ないお茶を選ぶことで利尿作用の影響を受けず、水分を効率よく補給できます。

ストレス対策

ストレスは腸内環境に影響を及ぼすため、粘液便を改善するためにはストレス対策も重要です。

自分に合ったリラックス法やストレス解消法を行うことで、腸の負担を軽減し働きを活発にする効果があります。

また、十分な睡眠をとったり軽い運動を取り入れたりして、規則正しく健康的な生活を送ることもストレス対策になります。

まとめ

粘液便は白色・透明で一時的なものであれば心配いらないケースが多いですが、緑色や赤色をしている場合はなんらかの異常が起こっている可能性があります。

特に粘血便は症状に乏しい危険な病気が潜んでいるケースがあるため、早急に医療機関を受診しましょう。

えさか駅前にしごりおなかとおしりのクリニックでは、各種専門医、指導医、認定医の資格をもつ医師が消化器疾患の診察・検査や外科治療などを行います。

えさか駅前にしごりおなかとおしりのクリニックでは、大腸肛門・排便に特化したクリニックとして、全医師が日本内視鏡学会専門医、消化器病学会専門医を有し、安全で質の高い大腸カメラ検査を行っています。また大腸肛門・排便に特化したクリニックとして、錦織院長は日本大腸肛門病学会専門医・指導医・評議員、日本臨床肛門病学会指導医を有し、適切な肛門診療といぼ痔(痔核)、切れ痔(裂肛)、穴痔(痔瘻)などに対し、苦痛の少ない日帰り肛門手術を行っています。

また便の乱れや便秘、便失禁に対しても日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会評議員、大腸肛門機能障害研究会世話人である錦織院長が骨盤底筋専門外来で診療を行っています。

うんち・おしりの悩みが恥ずかしいと感じる患者様にも安心してご相談いただけます。

排便は身体の状態を把握する大事な指標であるため、気になる症状がある場合はお早めにご相談ください。