便が出ないときは、まず生活習慣を見直し、必要に応じて医療機関での検査や治療を検討しましょう。便秘の原因は一つではなく、腸の動き・病気・薬の影響など多岐にわたるため、状態に応じた正しい対応が大切です。

本記事では、「なぜ便が出ないのか」「どうすれば解消できるのか」を体系的に解説しています。

本記事でわかること

- 便秘の4タイプ(機能性・器質性・症候性・薬剤性)の特徴と原因

- 食事・運動・姿勢など、自宅でできる具体的な解消法

- 医療機関での検査内容と治療方法の選択肢

- 受診の目安や見逃してはいけない危険な症状

- 「便意はあるのに出ない」ときの対処法

排便トラブルを軽く見ず、早めに正しい対策を取ることが健康維持への第一歩です。

便秘の種類とそれぞれの原因

便秘は大きく分けて以下の4つの種類があります。

- 機能性便秘

- 器質性便秘

- 症候性便秘

- 薬剤性便秘

最も多いのは機能性便秘で、生活習慣やストレスによって腸の働きが乱れることが原因で起こる便秘です。

一方、腸そのものに異常がある場合は器質性便秘、病気の症状の一部として起こるのが症候性便秘、薬の影響で排便がうまくできなくなるのが薬剤性便秘です。

ここではそれぞれの特徴について解説します。

機能性便秘

機能性便秘は、大腸や直腸に明らかな異常がないにもかかわらず、便の排出がうまくいかないタイプの便秘です。

腸の動きや排便反射がうまく働かないことが原因で、『直腸性便秘』『弛緩性便秘』『けいれん性便秘』の3つに分類されます。詳細は以下の通りです。

| 直腸性便秘 | 弛緩性便秘 | けいれん性便秘 | |

|---|---|---|---|

| 特徴 | 便が直腸まで運ばれても便意を感じにくくなり、排便がうまくできない状態 | 大腸のぜん動運動が低下することで便の移動が遅れ、水分が過剰に吸収されて便が硬くなる状態 | 大腸が過剰に緊張してぜん動運動が不規則になることで便の通過が妨げられる状態 |

| 原因 | 便意を我慢する習慣、下剤の乱用、生活リズムの乱れなど | 加齢、運動不足、食物繊維・水分不足 | ストレス、自律神経の乱れ |

| 主な治療方法 | 便を柔らかくする内服薬の服用、排便習慣の改善など | 生活習慣の見直し、食事指導 | ストレス管理、生活リズムの改善 |

器質性便秘

器質性便秘は、腸や直腸など消化管に構造的な異常があることで生じる便秘です。

原因として以下が挙げられます。

- 大腸がん

- 腸閉塞

- 腸管の癒着

- 直腸瘤など

上記のような原因により、便の通過そのものが物理的に妨げられます。

このタイプは見過ごすと命に関わることもあるため、安易に下剤で対処せず、内視鏡検査などを含む専門的な診断が必要です。

排便困難や血便、体重減少などの異常がある場合は、早めの受診を心がけましょう。

症候性便秘

症候性便秘は、ほかの病気が原因で二次的に起こる便秘です。

代表的な病気としては以下が挙げられます。

- 糖尿病

- 甲状腺機能低下症(橋本病)

- パーキンソン病

- 強皮症など

これらの疾患により腸の神経や筋肉の働きが低下し、排便がスムーズに行われなくなります。

長期間便秘が続く場合は、体全体の健康状態を見直す必要があるでしょう。

薬剤性便秘

薬剤性便秘は、服用している薬が原因で起こる便秘です。

薬剤性便秘の原因となる代表的な薬剤として、以下が挙げられます。

- 向精神薬

- 抗うつ薬

- 抗コリン薬

- オピオイド鎮痛薬

これらの薬を服用中に便秘が続く場合は、医師と相談しながら薬の種類や量の調整を検討する必要があります。

また下剤の乱用も腸の反応を鈍くさせ、かえって便秘を悪化させることがあるため注意が必要です。

便が出ないときの解消法

便が出ないときの解消法として、以下が挙げられます。

- 水分をこまめに摂取する

- 便秘に良い飲食物を積極的に摂る

- 栄養バランスの整った食事を摂る

- 適度に運動する

- 十分な睡眠をとる

- ストレスをため込まない

- 排便時の姿勢を変える

- 肛門周辺の筋肉をほぐす

- 浣腸を使用する

- 酸化マグネシウム便秘薬を服用する

ここでは上記の解消法についてそれぞれ解説します。

水分をこまめに摂取する

便が出ないときは、水分をこまめに摂取することが大切です。

体内の水分が不足すると、腸内の便が硬くなり排出されにくくなります。

1日1.5〜2Lを目安に、こまめな水分補給を意識しましょう。

また水には軟水と硬水がありますが、便秘気味のときはマグネシウムを多く含む硬水を選ぶのがおすすめです。

マグネシウムには体内で水を集める性質があるため、便の水分量が増えます。

便の水分量が増えるとスムーズに排便しやすくなるため、硬水をこまめに飲むことで便秘解消が期待できるでしょう。

なお、コーヒーやアルコールなどは利尿作用があるため、水分補給には不向きです。

水や白湯、ノンカフェインのお茶などを選ぶとよいでしょう。

便秘に良い飲食物を積極的に摂る

便秘気味のときには、便秘に良い飲食物を積極的に摂ることが大切です。

具体的には以下のような飲食物を選ぶとよいでしょう。

| 便秘に良い飲食物 | 具体例 |

|---|---|

| 発酵食品 | ヨーグルト、ぬか漬け、キムチなど |

| ビフィズス菌を含む食品 | 『ビフィズス菌入り』と書かれたヨーグルト、サプリ |

| 食物繊維を含む食品 | 水溶性食物繊維:もち麦、ごぼう、アボカド、オクラ、納豆、海藻など

不溶性食物繊維:ごぼう、さつまいも、きのこ類、豆類 |

| オリゴ糖を含む食品 | はちみつ、玉ねぎ、バナナ |

食物繊維は水溶性と不溶性の2種類に分けられ、それぞれバランスよく摂るのがポイントです。

栄養バランスの整った食事を摂る

便秘解消を目指すためには、特定の食品だけを摂るのではなく、栄養バランスを意識した食事を摂ることが大切です。

野菜、穀物、たんぱく質、脂質をバランスよく摂ることで、腸の働きが安定し、自然な排便が促されます。

特に便の材料となる食物繊維や、腸のぜん動運動を促すマグネシウムが豊富な食品(大豆製品や海藻類)を意識的に摂ると良いでしょう。

また加工食品ばかりに偏ると腸内環境が悪化するため、できるだけ自然な食材を選び、規則正しく食事を摂ることが大切です。

適度に運動する

運動不足も便秘の原因となるため、便が出ないときは適度に運動することが大切です。

運動は腸の動きを活発にし、自律神経を整える効果が期待できます。

特にウォーキングや軽めのストレッチは、腸に刺激を与え、便の移動を助ける効果があります。

毎日20〜30分程度の軽い運動を習慣化するだけでも、腸の状態が改善されるでしょう。

また運動によってストレスが軽減されるのも大きなメリットです。

十分な睡眠をとる

便秘気味のときは、十分な睡眠をとることも大切です。

腸の動きは自律神経の影響を大きく受けており、特に睡眠中は副交感神経が優位になる影響で、腸のぜん動運動が活発になります。

睡眠不足が続くと、腸の動きが鈍くなり、便秘が悪化しやすくなってしまいます。

そのため、便秘の予防・改善には十分な睡眠時間の確保が欠かせません。

睡眠の質を高めるためのポイントとして、以下が挙げられます。

- 寝る直前にスマホやタブレットを見ない

- 寝る直前のカフェインの摂取を控える

- ぬるめのお湯で入浴する

- ストレッチなどでリラックスする

質の良い睡眠を毎日しっかりとることで、便秘を解消しやすくなるでしょう。

ストレスをため込まない

便秘を悪化させないためには、ストレスをため込まないことが大切です。

ストレスは腸の働きを鈍らせる大きな原因のひとつです。

仕事や人間関係の悩み、生活環境の変化など、精神的な負担が続くと自律神経が乱れ、大腸のぜん動運動が抑制されてしまいます。

特に引っ越しや転職、環境の変化があった後に便秘になる方は少なくありません。

ストレスの具体的な解消法としては、以下が挙げられます。

- ストレッチ

- 深呼吸

- ぬるめのお風呂に入る

- 趣味に没頭する

- 瞑想をする

自分に合ったリラックス方法を取り入れるのが効果的です。

ストレスを感じたときに意識的に心を緩める時間を作ることで、過度なストレスによる便秘の悪化を予防できるでしょう。

排便時の姿勢を変える

便が出にくいと感じたときは、トイレでの姿勢を見直すだけでも改善されることがあります。

洋式トイレに座る際は、背筋を軽く伸ばした前かがみの姿勢をとり、ひじを膝に乗せるようにして視線を下に向けてみましょう。

この姿勢をとることで、直腸と肛門の角度が真っ直ぐに近づき、便が通りやすくなります。

また小柄な方や子どもで足が床につかない場合は、足元に台を置いて膝を高くすることで、さらに排便がスムーズになります。

自然な力でいきみやすくなるため、便秘予防にもつながるでしょう。

肛門周辺の筋肉をほぐす

排便には肛門周辺の筋肉の働きも大切です。

この筋肉がこわばっていたり動きが鈍くなったりしていると、便が出口付近で止まってしまうことがあります。

対策としては、肛門括約筋を意識的に動かすトレーニングが効果的です。

方法は簡単で、『肛門を締めて5秒キープし、緩める』を1セットとして、数回繰り返すだけです。

デスクワークの合間にも取り入れやすいため、便秘気味の方はぜひ今日から試してみてください。

浣腸を使用する

つらい便秘をすぐにでも解消したいときには、浣腸の使用が有効です。

肛門から薬液を注入することで腸を刺激し、排便を促す仕組みです。

効果は早ければ数分で現れるため、比較的即効性のある方法となります。

ただし、使用頻度には注意が必要です。頻繁に使うと腸が自力で排便する力を失い、便秘が慢性化する恐れがあります。

あくまでも『どうしても出ないときの一時的な対処法』として使用し、製品に記載された使用方法や回数を守りましょう。

酸化マグネシウム便秘薬を服用する

便秘が慢性化している場合や自然な排便が難しいときは、酸化マグネシウムを主成分とする便秘薬の服用も選択肢のひとつです。

腸内に水分を引き込んで便を柔らかくし、スムーズな排出を促す作用があります。

即効性はありませんが、8~12時間ほどで効果が現れるため、就寝前に服用することで翌朝の排便を促すことが可能です。

副作用が少なく依存性も低いため、慢性的な便秘に悩む方にも向いています。

事前に医師や薬剤師に相談したうえで服用しましょう。

便秘に関するよくある質問

便秘に関するよくある質問をまとめました。

- 便秘の受診目安は?

- 病院で行う便秘の検査方法は?

- 病院で行う便秘の治療方法は?

- 便秘が続く場合に考えられる病気は?

- 便意があるのに出ないときはどうしたらいい?

ここでは上記5つの質問についてそれぞれ解説します。

便秘の受診目安は?

便秘が長引いていたり症状が悪化したりしている場合には、病院を受診しましょう。

以下のような症状がある場合は、受診をおすすめします。

- 便が4日以上出ていない

- いきんでも便がなかなか出ない

- 排便しても残便感がある

- 満腹感が治まらない

- 頻繁に腹痛がある

- 生活習慣を改善しても便秘が治らない

- 下痢をすることがある

- 食欲低下や嘔吐を伴う

- 便に血が混じっている

上記のうち、一つでも当てはまる場合は何らかの病気が隠れている可能性が考えられます。

上記以外でも、気になる症状があれば迷わず病院を受診しましょう。

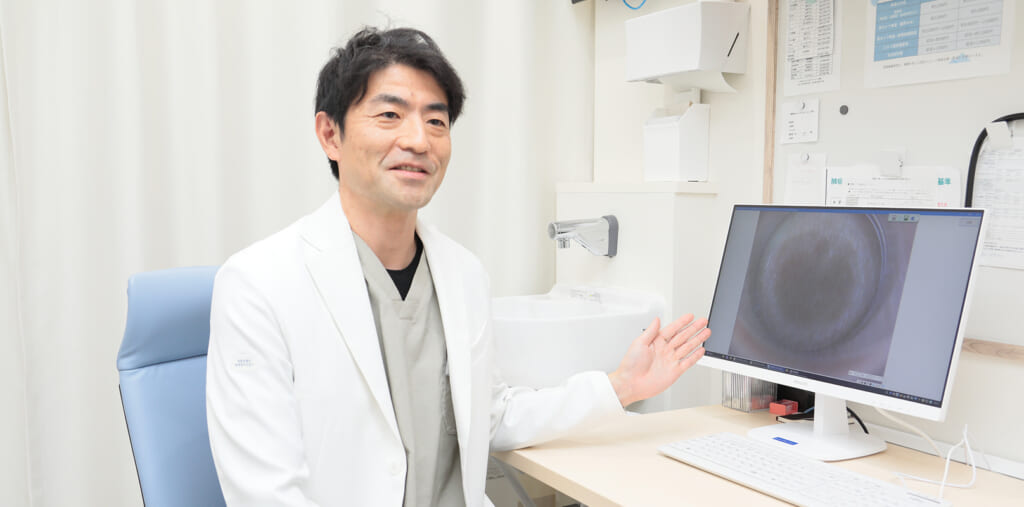

病院で行う便秘の検査方法は?

病院ではまず問診を通じて、便秘の期間や排便の頻度、便の性状、腹部症状の有無などを確認します。

その後、必要に応じて以下のような検査が行われます。

| 腹部レントゲン検査 | 便や腸内のガスの溜まり具合、便塊の有無、腸閉塞の有無を調べる |

|---|---|

| 血液検査 | 炎症の状態や貧血、感染の有無を調べる |

| 便潜血検査 | 肉眼では見えない血便の有無を調べる |

| 大腸カメラ検査 | 腸の粘膜を直接観察し、大腸がんや炎症の有無を調べる |

| CTスキャン | 腸内の構造を詳しく観察する |

病院で行う便秘の治療方法は?

便秘の治療では、まず生活習慣の改善が基本となりますが、それでも改善しない場合は薬物療法が行われます。

病院では便秘のタイプや重症度に応じて、非刺激性下剤(酸化マグネシウムなど)や刺激性下剤(センノシドなど)を適切に組み合わせて処方します。

- 非刺激性下剤:腸内の水分量を増やして便を柔らかくする

- 刺激性下剤:腸の運動を活発にして排便を促す

上記のほか、必要に応じて漢方薬や整腸剤、坐薬、浣腸などを使用するケースも少なくありません。

また器質性便秘の場合は、原因となる病気の治療が優先されます。

便秘が続く場合に考えられる病気は?

便秘が何日も続く場合や、便がコロコロとしていて排便後もスッキリしない場合、単なる生活習慣の乱れだけでなく『過敏性腸症候群』や『大腸がん』といった疾患が隠れている可能性があります。

| 過敏性腸症候群 | 腸に目立った異常がないにもかかわらず、便秘・下痢・腹痛などの症状が現れる病気。ストレスや生活習慣の乱れが原因とされる。 |

|---|---|

| 大腸がん | 大腸に発生するがん。便の形が細くなる、血便が混じる、腹部膨満感が続くなどの異常が見られる。 |

便秘が続く場合は、放置せず医療機関で大腸カメラ検査を受けましょう。

便意があるのに出ないときはどうしたらいい?

まずは、排便時の姿勢を見直しましょう。

前かがみになって膝を少し高くすることで、直腸と肛門の角度が真っ直ぐになり、便が出やすくなります。

次に腹部のマッサージを行うのも有効です。

おへそを中心に「の」の字を描くようにお腹を優しくマッサージすると、腸の動きが促進されます。

それでも出ない場合は、浣腸や酸化マグネシウム便秘薬を使用する方法もあります。

どちらも排便を助ける効果がありますが、使用方法や頻度には注意が必要です。

必ず製品に記載された使用方法や回数を守りましょう。

まとめ

便が出ない状態が続くと、体だけでなく心にもストレスがたまりやすくなります。

生活習慣の見直しや食事・運動の工夫によって改善できることも多いですが、長引く場合は病気が潜んでいる可能性もあるため、注意が必要です。

過敏性腸症候群や大腸がんなどの疾患が関係していることもあるため、気になる症状があれば早めの受診をおすすめします。

えさか駅前にしごりおなかとおしりのクリニックでは、総合病院並みのCT検査・内視鏡などの最新設備を導入しています。また日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会評議員、大腸肛門機能障害研究会世話人である錦織院長は便秘・便失禁などの排便機能障害に対しても、骨盤底筋専門外来で診療を行っています。

つらい便秘にお悩みの方はぜひ当院までご相談ください。