胃もたれは「食後に胃が重い」「ムカムカする」といった不快感として現れます。食べ過ぎによる一時的なものもあれば、ストレスや病気が背景にあるケースもあります。

本記事では、胃もたれの主な原因や注意すべき症状、考えられる病気、対処法、そして受診の目安についてわかりやすく解説します。

本記事でわかること

- 胃もたれの基本的な症状と原因

- 胃もたれの原因となる病気

- すぐに受診が必要となる胃もたれのサイン

- 自宅でできる具体的な対処法

- 医療機関での治療方法と検査内容

胃もたれは「食後に胃が重い」「ムカムカする」といった不快感として現れます。食べ過ぎによる一時的なものもあれば、ストレスや病気が背景にあるケースもあります。

本記事では、胃もたれの主な原因や注意すべき症状、考えられる病気、対処法、そして受診の目安についてわかりやすく解説します。

胃もたれとは、食後に胃の中に食べ物が長く留まっているような不快感を感じる状態のことです。

単なる食べ過ぎによる一時的な症状だけでなく、慢性的に続く場合には胃の運動機能の低下や自律神経の乱れが関係していることがあります。

胃の内容物がスムーズに十二指腸へ送られず停滞していることで、「重い」「気持ち悪い」「食欲がわかない」といった感覚につながります。

また胃もたれは消化機能の乱れだけでなく、インフルエンザや感染性胃腸炎などの病気の前兆として現れるケースもあるため注意が必要です。

軽度のものであれば食事を控えて安静にしていれば改善しますが、何度も繰り返す、あるいは長期間続く場合には、胃の病気や全身状態に影響する病気が隠れている可能性も考えられます。

代表的な胃もたれの症状として、以下が挙げられます。

これらの症状は食後すぐだけでなく、空腹時や起床時などにも現れることがあり、日常生活に支障をきたす場合もあります。

頻繁に胃もたれを感じる人は、体質や加齢のせいと決めつけず、原因を見極めて早めの対策を講じることが大切です。

胃もたれの主な原因として、以下の5つが挙げられます。

それぞれの原因について詳しく解説します。

大量の食事や脂っこいものを一度に摂取すると、胃に大きな負担がかかり、消化機能が追いつかず胃もたれを起こしやすくなります。

特に油分が多い料理や食物繊維の多いもの、アルコールやカフェインなどを摂取した場合は胃酸の分泌や胃の動きに乱れが生じ、胃に食べ物が長くとどまる原因になります。

また寝る直前に食事をする習慣も、胃の消化活動が低下するため胃もたれになりやすいです。

こうした消化不良は一過性のことが多いですが、習慣化すると慢性的な胃もたれにつながるため、食事量のコントロールや消化の良い食品を選ぶことが大切です。

ストレスや過労が続くと自律神経のバランスが崩れ、胃のぜん動運動や胃液の分泌が不安定になります。

自律神経は内臓の働きを無意識に調整しているため、その乱れは胃の機能低下に直結します。

例えば胃酸が過剰に分泌されると胃粘膜に炎症が起こりやすくなり、胃もたれや胃痛の原因になるのです。

またストレスによって胃粘液の分泌が減少すると、胃酸から胃を守る働きが弱まり、さらに症状を悪化させることもあります。

年齢を重ねると胃の粘膜や筋肉の機能が徐々に衰え、胃酸の分泌量やぜん動運動も低下します。

その結果、食べたものの消化に時間がかかり、胃の中に長時間残ることで胃もたれが起こりやすくなります。

特に脂肪分の多い食事や量の多い食事は消化に時間がかかるため、高齢者にとっては負担になりがちです。

また体が冷えると血行が悪くなり、胃の働きも低下しやすくなります。

冷たい飲食物や薄着なども胃もたれの原因となることがあるため、体を温めたり食事内容を見直したりすることが大切です。

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は胃の粘膜に住みつく細菌で、感染すると胃炎や胃潰瘍などを引き起こしやすくなります。

ピロリ菌が作り出すアンモニアなどの有害物質が胃粘膜にダメージを与えることで、消化機能が低下し、胃もたれや胃の不快感といった症状が現れるのです。

特に中高年層では感染者が多く、慢性的な胃もたれの原因として見逃されがちです。

ピロリ菌に感染しているかどうかは血液検査や呼気検査などで簡単に確認でき、陽性の場合は除菌治療を行うことで症状の改善が期待されます。

ピロリ菌感染は胃がんのリスクも高めるため、健康診断や人間ドックでピロリ菌感染が指摘された場合は、なるべく早めに医療機関を受診しましょう。

慢性的な胃もたれが続く場合、胃や食道の病気が関係している可能性があります。

胃もたれを引き起こす病気は胃潰瘍や十二指腸潰瘍、逆流性食道炎などが挙げられます。

いずれも自然には治りにくく、適切な診断と治療が必要です。

胃もたれが長引く、繰り返すといった場合は、消化器内科での受診を検討しましょう。

早期発見と治療によって症状の改善が期待できます。

胃もたれを引き起こす病気は以下の通りです。

それぞれの病気について詳しく解説します。

胃潰瘍・十二指腸潰瘍は、胃酸や消化酵素によって胃や十二指腸の粘膜が深く傷ついてしまう病気です。通常は胃酸から粘膜を守るために胃粘液が分泌されていますが、この防御バランスが崩れることで潰瘍が発生します。

原因としては、ピロリ菌の感染、ストレスや過労、痛み止め(NSAIDs)の長期使用、喫煙、過度の飲酒などが関与します。特にピロリ菌感染は潰瘍発症の大きな要因とされています。潰瘍を放置すると出血や穿孔(穴が開く)といった重い合併症を起こすリスクもあります。

代表的な症状は以下の通りです。

逆流性食道炎は、胃酸や胃の内容物が食道へ逆流し、食道粘膜が傷つくことで起こります。原因には加齢や肥満、食生活の乱れ、腹圧の上昇などが関与し、下部食道括約筋の機能低下が背景にあります。長期化すると慢性化しやすく、生活習慣の見直しが重要です。

代表的な症状は以下の通りです。

急性胃炎は、暴飲暴食、アルコール過剰摂取、薬の副作用、強いストレスなどにより、突然胃の粘膜が炎症を起こす病気です。症状が軽ければ数日で回復しますが、繰り返すと慢性化することもあります。

代表的な症状は以下の通りです。

慢性胃炎は、長期間にわたり胃粘膜に炎症が続く状態です。多くはピロリ菌感染が関与します。進行すると胃酸分泌が低下し、萎縮性胃炎に進行することがあります。萎縮性胃炎は胃がんリスクの上昇にもつながります。

代表的な症状は以下の通りです。

食道がんや胃がんは早期に自覚症状がほとんどないのが特徴です。進行するとさまざまな症状が現れます。喫煙・飲酒は食道がん、ピロリ菌は胃がんのリスク因子とされています。原因不明の胃もたれが続く場合、早期の検査が重要です。

食道がんの代表的な症状は以下の通りです。

胃がんの代表的な症状は以下の通りです。

虫垂炎(盲腸)は、虫垂の細菌感染による炎症です。初期は胃の不調と紛らわしい症状を示しますが、進行とともに特徴的な経過をたどります。放置すると腹膜炎に進行するリスクがあります。

虫垂炎の症状の経過は以下の通りです。

過敏性腸症候群は、腸に異常がないにもかかわらず、腹痛や排便異常が繰り返される病気です。消化管の感受性が高く、ストレスや食事が症状に影響します。胃もたれや膨満感を併発することもあります。

代表的な症状は以下の通りです。

機能性ディスペプシアは、検査で異常が見つからないにもかかわらず、胃もたれや胃痛が続く病気です。胃の運動機能低下や感受性異常、自律神経の乱れが関係しています。治療は薬物療法と生活改善が中心です。

代表的な症状は以下の通りです。

胃もたれは食べ過ぎやストレスなどで一時的に起こることが多いですが、中には重大な病気が隠れているケースもあります。

症状が長引いたり、普段とは違う異変を感じたりしたときには、早めの医療機関受診が必要です。

以下のような症状が見られた場合は、自己判断せず専門医に相談しましょう。

これらの症状は胃がんや食道がん、胃潰瘍などの重大な病気のサインである可能性が考えられます。

軽い症状でも「いつもと違う」と感じたら、早めに医療機関を受診することが大切です。

胃もたれが起きたときの対処法は以下の3つです。

ここでは上記3つの対処法についてそれぞれ解説します。

胃もたれがあるときは、消化にやさしい食事を適量摂ることが大切です。食事を抜くと空腹時間が長くなり、胃酸の分泌が増えて胃の粘膜を刺激する原因になります。胃にやさしい食材を選び、無理に食事を抜かず、消化を助ける工夫をしましょう。

・消化しやすいおすすめ食材

| たんぱく質 | 鶏ささみ、白身魚、豆腐、卵 |

|---|---|

| 炭水化物 | おかゆ、うどん、やわらかく煮たじゃがいも |

| 野菜類 | やわらかく煮たにんじん、大根、かぼちゃ |

| 果物 | バナナ、りんごのすりおろし |

・食事時の注意点

たくさん噛むことで食べ物が細かくなり、消化しやすくなります。規則正しい食習慣を身につけることで、胃もたれの改善につながります。

胃もたれを改善するためには、ツボ押しや腹部のマッサージなども効果的です。

例えばおへその周囲を手のひらで時計回りに優しくマッサージすることで、胃腸の動きを促す効果があります。

無理に押し込まず、心地よいと感じる程度の力で行うのがポイントです。

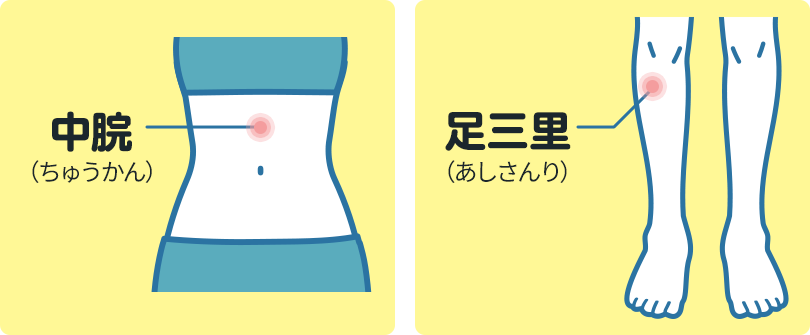

また胃の働きに関わるツボとして『中脘(ちゅうかん)』や『足三里(あしさんり)』があります。

| 中脘(ちゅうかん) | みぞおちとへその間 |

|---|---|

| 足三里(あしさんり) | 膝の皿から指4本分下 |

これらのツボを軽く押して刺激することで、胃の緊張が和らぎ、消化が促進される可能性があります。

即効性は個人差がありますが、リラックス効果も得られるため、症状が軽い場合は試してみるとよいでしょう。

胃もたれがつらいときには、市販の胃薬を服用するのも一つの方法です。

胃もたれに効果的な成分をまとめました。

| 胃酸の分泌を抑えるタイプ | H2受容体拮抗薬(H2ブロッカー)、ピレンゼピン塩酸塩水和物(M1ブロッカー) |

|---|---|

| 胃の動きを促すタイプ | イトプリド塩酸塩 |

| 胃粘膜を丈夫にする成分を含むタイプ | テプレノン |

薬を選ぶときは、症状に合ったタイプかどうかを確認し、用法・用量を守ることが大切です。

1~2週間服用しても改善しない場合は、医療機関を受診しましょう。

胃もたれに関するよくある質問をまとめました。

それぞれの質問について詳しく解説します。

胃もたれが続く場合の治療方法は以下の通りです。

| ピロリ菌の除菌治療 | 胃酸の分泌を抑える薬と抗菌薬を7日間服用する。1回目で除菌できなかった場合は、2回目の除菌治療を行う。 |

|---|---|

| 生活習慣の改善 | 適度に運動する、1日3食規則正しく食事を摂る、十分な睡眠時間を確保するなど |

| 食事指導 | 暴飲暴食を避ける、適量の食事を心がける、胃腸にやさしい食事を摂る |

| 内服治療 | 胃薬の処方 |

気になる症状がある場合は医療機関を受診し、適切な検査・治療を行いましょう。

女性の場合、胃もたれの原因に女性ホルモンの影響が関与していることがあります。

特に更年期には女性ホルモンの減少によって自律神経が乱れやすくなり、それに伴って胃の働きが低下し、胃もたれや食欲不振を感じやすくなるのです。

症状が周期的に現れる場合は、記録をとって医療機関に相談してみるとよいでしょう。

胃もたれを感じたとき、体勢によって症状が和らぐことがあります。

特に効果的とされるのが、横向きに寝て、上側の脚を軽く曲げて前に倒す『シムスの姿勢』です。

胃の圧迫を軽減しリラックス効果も期待できます。

寝るときの姿勢は、胃もたれを改善したい場合は右側を下に、逆に逆流性食道炎のように胃酸の逆流を防ぎたい場合は左側を下にして寝ると効果的です。

胃もたれがつらいときは、胃に負担をかけない、刺激の少ない飲み物を選ぶことが大切です。

具体的には以下の飲み物がおすすめです。

カフェインや炭酸飲料、アルコールは胃を刺激するため、胃もたれがつらい日は控えることをおすすめします。

胃の調子が悪い日は、温かく胃腸にやさしい飲み物を選びましょう。

胃もたれは暴飲暴食やストレス、冷え、加齢、さらにはピロリ菌感染や胃腸の病気など、さまざまな要因によって引き起こされます。

日常的な体調不良として見過ごされがちですが、慢性的に続く場合は医療機関での検査や治療が必要になることもあります。

今回解説した対処法を試しても改善しない場合には、早めに医療機関を受診しましょう。

えさか駅前にしごりおなかとおしりのクリニックでは、胃内視鏡検査に対応しています。

胃もたれをはじめとした体調不良にお悩みの方は、ぜひ当院までご相談ください。