大腸がんは年齢とともに発症リスクが高まり、自覚症状が出にくい病気として知られています。そのため早期発見・早期治療のためには、症状がなくても定期的に大腸カメラを受けることが大切です。

しかし「何年おきに受ければよいのか」「便潜血検査だけでは不十分なのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、以下の内容について解説します。

本記事でわかること

- 年齢別の大腸カメラの受診頻度の目安

- 大腸カメラを実施したほうが良い理由

- 大腸カメラを受けた方が良い人の特徴

- 大腸カメラに関するよくある質問

大腸カメラが毎年必要な方、数年おきに必要な方

大腸カメラの受診頻度は、過去の検査結果や病歴、ポリープの有無などによって異なります。

具体的な受診頻度の目安は以下の通りです。

| 状況 | 大腸カメラの受診頻度の目安 |

|---|---|

| 前回の大腸カメラで異常が見つからなかった場合 | 5年に1回 |

| 前回の大腸カメラで大腸ポリープが見つかった場合 | 初回切除後、1年後に再検査を行う

再検査で異常がなければ3年に1回 |

| 大腸がんの治療を行った場合 | 1年に1回 |

ここでは上記についてそれぞれ詳しく解説します。

前回の大腸カメラで異常がなかった方の場合

前回の大腸カメラでポリープなどの異常が見つからなかった場合、一般的には5年に1回程度の検査が推奨されます。

大腸がんはポリープが徐々にがん化して発生することが多く、その進行には10年近くかかるとされています。

したがって、一見すると5〜10年の再検査間隔でも問題がないように思えます。

しかし、大腸は構造が複雑で、1回の検査で全てを見逃さずに確認できるとは限りません。実際には、検査時の観察精度や医師の技量によって結果に差が出る可能性があります。

特に40代以降になると大腸がんのリスクが高まるため、医療機関によっては3年ごとの検査を推奨しています。

前回の大腸カメラで大腸ポリープが見つかった方の場合

ポリープが見つかった場合は、その性質と数に応じて次回の検査時期が変わります。

特に『腺腫性ポリープ』と呼ばれる良性ながら将来的にがん化するリスクがあるポリープが見つかった場合は、初回の切除から1年後に再検査を行うのが基本です。

ポリープの数が多く、1度の検査で全て取り除けなかった場合は、3〜6か月後に追加の大腸カメラが必要になります。

また1年後の再検査で異常がなければ、次回は3年後、その後も問題なければ5年ごとに延ばしていくという流れになります。

ポリープの種類や大きさによっては、より短いスパンでのチェックが推奨されるため、検査結果を踏まえて医師としっかり相談しましょう。

大腸がんの治療を行った方の場合

1度でも大腸がんを治療したことがある方は、毎年大腸カメラを実施する必要があります。

大腸がんには『異時性重複癌』と呼ばれる、治療後数年経ってから別の部位に新たながんができるケースが多く見られるためです。

統計的にも、大腸がん経験者の約3〜6%に重複がんが発生しています。

また再発や新たなポリープの発生リスクも高いため、1年に1度の頻度で継続的にチェックを行うことが大切です。

過去に手術を受けた方や内視鏡治療を複数回受けた経験がある方は、より丁寧な経過観察が必要とされます。

再発リスクを抑え、早期発見・早期治療を行うためにも、医師の指示に従って定期的に受診しましょう。

年齢別の大腸カメラ受診頻度目安

大腸カメラは大腸がんやポリープの早期発見に有効な検査ですが、年齢によって推奨される受診頻度は異なります。

年齢別の大腸カメラ受診頻度目安は以下の通りです。

| 年代 | 受診頻度目安 |

|---|---|

| 30代以下 | 定期的な検査は原則不要(気になる症状がある場合や家族歴がある場合は医師と相談して検討) |

| 40代 | 初回検査推奨

異常がない場合は3~5年に1回 |

| 50代・60代 | 異常がなくても3年に1回

ポリープが見つかったら1~2年に1回 |

| 70代以上 | 医師と相談して検討 |

ここでは上記についてそれぞれ解説します。

30代以下

30代以下では大腸がんの発症リスクが低いため、定期的な大腸カメラは必須ではありません。

ただし、以下のような条件や症状がある場合は、年齢に関係なく検査を検討してみてください。

- 血縁者に大腸がんの既住がある

- 遺伝性疾患の疑いがある(家族性大腸腺腫症など)

- 便通異常(下痢・便秘の継続)

- 血便

- 腹痛が続く

特に遺伝性疾患では、10代からポリープが発生することもあるため、医師の判断のもとなるべく早めに対応することが大切です。

40代

過去に検査を受けたことがない場合は、40歳を目安に一度は大腸カメラを受けましょう。

40代は大腸がんの発症リスクが徐々に高まる時期とされており、初めての大腸カメラを受けるのに適したタイミングです。

初回検査で異常がなかった場合は、3〜5年に1回の頻度で問題ないでしょう。

ただし腺腫性ポリープなど将来的にがん化するリスクがあるものが発見された場合は、1〜2年に1回の検査が必要です。

40代はがんの予備軍が見つかる年代でもあるため、定期的に大腸カメラを受けましょう。

50代・60代

50代・60代は、大腸がんの発症率が急増する年代です。

これまで一度も大腸カメラを受けたことがない方は、できるだけ早く検査を受けるべきでしょう。

症状が現れた時点では病気が進行している可能性もあるため、症状が現れる前に行う検査が非常に重要です。

腸に異常がなければ3年に1回の検査でもよいとされていますが、過去に腺腫性ポリープや複数のポリープを切除した経験がある方は、1〜2年ごとの検査が理想的です。

特にこの年代は前回の検査結果によって次のタイミングが変わることが多いため、検査後は医師からの指示にしっかり従うようにしましょう。

70代以上

70代以上の方は、体調確認や治療の必要性を把握するためにも、かかりつけ医と十分に相談した上で大腸カメラを受けましょう。

高齢になるほど大腸がんの罹患率は上昇しますが、その一方で、検査のための下剤服用や長時間の前処置が負担になる方も少なくありません。

また仮に大腸がんが見つかっても、その後の手術や抗がん剤治療に耐えられる体力があるかどうかもポイントです。

大腸カメラを定期的に受けた方が良い理由

大腸カメラを定期的に受けた方が良い理由として、以下の4つが挙げられます。

- 病気の早期発見のため

- 病気の予防・治療のため

- 検査時の負担を少なくするため

- 大腸の病変を採取・検査するため

ここでは上記4つの理由についてそれぞれ解説します。

病気の早期発見のため

大腸の病気は初期段階では自覚症状が出にくいことが多く、気づいた時にはすでに進行しているケースも少なくありません。

特に大腸がんは初期にはほぼ無症状で進行するため、定期的な検査でしか発見できないことが多い点が特徴です。

大腸カメラを定期的に受けることで、以下のメリットが得られます。

- 前がん病変(腺腫性ポリープなど)を早期に見つけられる

- がんの早期発見が可能

- 早期の段階で治療すれば、内視鏡だけで完治できる可能性が高い

- 外科手術や抗がん剤治療などの負担を回避できる

病気の予防・治療のため

大腸カメラは単なる診断目的だけでなく、予防や早期治療にも役立ちます。

主な予防・治療効果は以下の通りです。

- 腺腫性ポリープの早期発見・切除により、大腸がんの発生リスクを低下

- 大腸カメラ中にその場でポリープ切除が可能

- 早期の大腸がんなら、開腹手術せずに内視鏡治療(EMR・ESD)で対応可能

検査時の負担を少なくするため

定期的に大腸カメラを受けていれば、病変が小さいうちに発見できる場合が多く、その分検査や治療の負担も軽くなります。

ポリープや初期がんを早期発見できた場合は、その場で切除できることが多く、入院や長期間の治療が不要になることもあります。

しかし、定期的に大腸カメラを受けていない場合、以下のリスクがあります。

- 症状が出てから検査をすると、すでに進行がんの可能性

- CT・MRI・PETなどの追加検査が必要になることが多い

- 手術や抗がん剤など、身体的・精神的負担の大きい治療が必要になる可能性がある

大腸の病変を採取・検査するため

大腸カメラでは単に異常を発見するだけでなく、気になる病変の一部を採取し、病理検査(生検)に出すことができます。

病理検査(生検)で分かることは以下の通りです。

- がん化しているかどうか

- 炎症性疾患やその他の異常の有無

- がんの種類や進行度の判定

- 治療方針の決定に必要な情報の取得

また採取した結果が良性であれば余計な心配をせずに済み、悪性であっても早期なら内視鏡的治療が可能な場合が多いです。

大腸カメラを受けた方が良い人の特徴

大腸カメラを受けた方が良い人の特徴は以下の通りです。

- 便通異常がある人

- 腹痛や腹部膨満感が続いている人

- 便潜血検査が陽性だった人

- 大腸がんに罹患した親族がいる人

- 大腸ポリープが見つかったことがある人

- 炎症性腸疾患がある人

- 40歳以上の人

ここでは上記7つの特徴についてそれぞれ解説します。

便通異常がある人

以下のような便通異常がある人は、大腸カメラを受けた方が良いでしょう。

- 日常的に便秘や下痢を繰り返している

- 排便後に残便感がある人

- 便が細くなったと感じる

上記のような便通異常は、大腸に異変が起きている可能性があります。

これらの症状が一時的であれば問題ない場合もありますが、長期間続く、あるいは悪化しているようであれば注意しましょう。

特に血便や黒っぽい便が出る場合は、ポリープや大腸がんによる出血の可能性もあります。

腹痛や腹部膨満感が続いている人

腹痛やお腹の張り(腹部膨満感)が慢性的に続いている場合、大腸に病気が隠れている可能性があります。

これらの症状は単なる食生活の乱れやストレスによるものと自己判断しがちですが、実際にはポリープや腫瘍、慢性炎症性腸疾患(クローン病や潰瘍性大腸炎)などが隠れているケースもあるのです。

特に以下の症状がある場合、大腸のどこかに異常が生じている可能性があります。

- ガスが溜まって苦しい

- 食後すぐに膨満感がある

- 痛みが周期的に起こる

見た目や体重に変化がなくても病気が進行している場合もあるため、放置せず専門医に相談しましょう。

便潜血検査が陽性だった人

健康診断などで行われる便潜血検査で陽性反応が出た場合は、腸内で出血が起きているサインです。

出血の原因には痔や裂肛のような軽度の病気もありますが、ポリープや大腸がんといった深刻な病変が潜んでいる可能性もあります。

便潜血検査はあくまでもスクリーニング検査であり、陽性の判定が出た段階ではまだ診断が確定していません。

そのため、精密検査として大腸カメラを受ける必要があります。

大腸カメラは直接腸内の状態を確認できるため、異常がある部位を正確に特定し、生検やその場でのポリープ切除などの対応も可能です。

大腸がんに罹患した親族がいる人

両親や祖父母、叔父・叔母など血縁関係のある親族に大腸がんにかかった人がいる場合は、一般の方に比べて大腸がんの発症リスクが高いとされています。

こうした遺伝的リスクがある場合、早ければ10代から定期的な大腸カメラの受診が推奨されることもあります。

特に大腸がんは自覚症状が出にくい病気でもあるため、早期のうちに見つけることが極めて重要です。

大腸ポリープが見つかったことがある人

過去に大腸ポリープを指摘されたことがある人は、定期的に大腸カメラを受けた方が良いでしょう。

特に腫瘍性ポリープは将来的にがん化する可能性があるため、発見次第、内視鏡で切除することが多いです。

しかし、ポリープは一度切除しても再発するリスクが高く、定期的な経過観察が必要となります。

ポリープの性質や大きさ、数によって検査の間隔は異なりますが、一般的には1~3年ごとに再検査が勧められるケースが多いです。

また切除したポリープにがん化傾向があると判明した場合には、より短いスパンでの検査が必要になることもあります。

再発や新たな病変を早期発見するためにも、医師の指示に従って定期的に検査を受けることが大切です。

炎症性腸疾患がある人

潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患を抱える人は、大腸カメラでの定期的なチェックが必要です。

これらの疾患は大腸を中心に慢性的な炎症を引き起こすもので、放置すると大腸がんのリスクが高まります。

特に発症から8年以上経過した患者さんでは、がんのリスクが徐々に増加することもわかっています。

炎症の範囲や活動性を評価するためには、内視鏡による観察が欠かせません。

さらに粘膜からの組織採取を行うことで、がんの早期兆候や異形成(がん化の前段階)を見逃さずに済みます。

40歳以上の人

40歳以上の方は症状がなくても一度は大腸カメラを受けましょう。

大腸がんの発症リスクは、年齢とともに上昇します。

特に40歳を過ぎると罹患率が高まり、50代以降はさらに急増する傾向にあります。

初回の検査で異常がなければ、3〜5年おきの頻度で十分ですが、ポリープやその他の異常が見つかった場合はより短い間隔での受診が必要になります。

また、女性では大腸がんががん死亡原因の第1位とされており、特に便秘がちであったり、食生活に偏りがあったりする場合は大腸カメラを検討してみてください。

大腸カメラに関するよくある質問

大腸カメラに関するよくある質問をまとめました。

- 便潜血検査を受けていれば大腸カメラはしなくていい?

- 大腸カメラでわかる病気は?

- 大腸カメラは苦しい?

ここでは上記3つの質問についてそれぞれ解説します。

便潜血検査を受けていれば大腸カメラはしなくていい?

便潜血検査だけでは不十分です。大腸カメラの併用が推奨されます。

便潜血検査は簡便なスクリーニング手段ですが、早期がんやポリープの多くを見逃す可能性があります。

特に、1cm以上の腺腫性ポリープは約7割が便潜血検査では検出されないとされています。

進行大腸がんでも便潜血陰性になる場合があります。

40歳を過ぎたら、便潜血検査だけでなく大腸カメラも受けることをおすすめします。

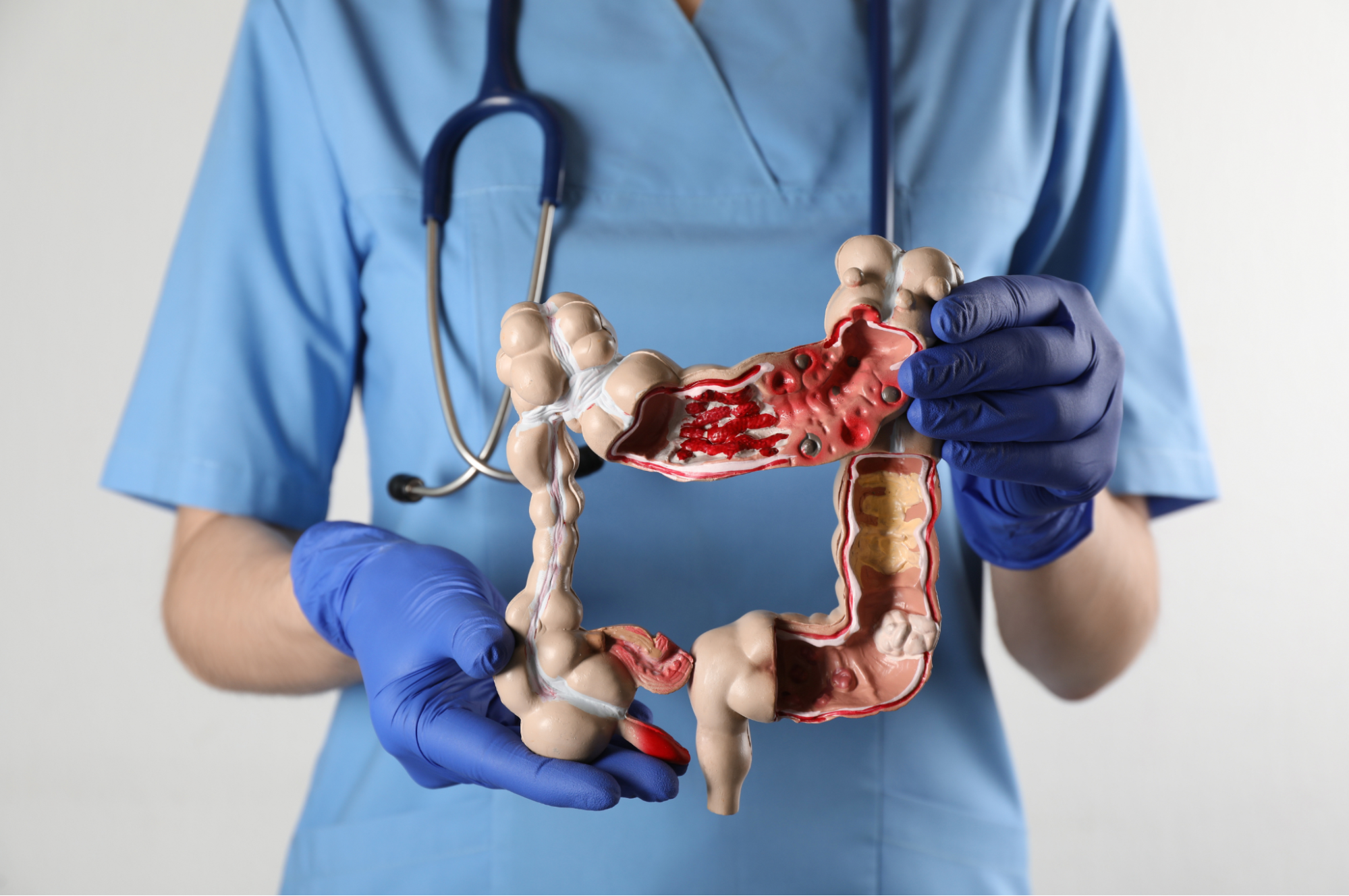

大腸カメラでわかる病気は?

大腸カメラでわかる病気には以下のようなものがあります。

- 大腸がん

- 大腸ポリープ

- 大腸憩室

- 大腸憩室炎

- 大腸憩室出血

- 潰瘍性大腸炎

- 虚血性大腸炎

特に早期がんや腺腫性ポリープは、自覚症状がない段階で発見されることも多く、早期治療も実現できます。

便通異常や腹痛、血便がある場合はもちろん、症状がなくても年齢に応じて一度は受診しておくと安心です。

大腸カメラは苦しい?

「大腸カメラ=苦しい」というイメージを持つ方も多いですが、現在は静脈麻酔を使った検査が普及しており、ウトウトとしている間に痛みなく終えられるケースが増えています。

負担になるのは検査前に2リットル程度の下剤を飲む『前処置』ですが、経口摂取が難しい場合は、内視鏡から下剤を注入する方法も選択できます。

検査に不安がある方は、受診時に相談してみるとよいでしょう。

まとめ

大腸カメラの受診頻度の目安は、40歳以上で異常がない場合は3〜5年に1回、ポリープを切除した経験がある方や大腸がんの家族歴がある方は1〜3年に1回です。

便潜血検査では見逃される前がん病変も大腸カメラなら直接確認できるため、定期的に検査を受けることが大切です。

自身の健康を守るためにも、医師と相談の上、適切な間隔で検査を受けましょう。

えさか駅前にしごりおなかとおしりのクリニックでは、鎮静剤を使用した大腸カメラ検査を行っています。

日本内視鏡学会専門医、日本消化器病専門医、日本大腸肛門病学会専門医・指導医による質の高い検査が受けられるため、大腸カメラを検討中の方はぜひ当院までご相談ください。