大腸がんは初期段階では症状が乏しく、自覚のないまま進行しているケースも少なくありません。大腸がんに気づく主なきっかけは、次のような日常の体調変化や検査結果です。

- 血便に気づいたとき

トイレで鮮血や黒っぽい便を見たことで異常を自覚する - 便通の変化が続いたとき

便秘と下痢を繰り返す、便が細くなるなどの異常が長引く - 腹痛や張りが慢性的に続いたとき

特に左側の腹部痛や、ガスが溜まるような違和感が増える - 貧血や体重減少が起きたとき

出血による貧血や、がんによる代謝異常で急に体重が落ちる - 健康診断で便潜血検査が陽性だったとき

自覚症状がなくても、検査をきっかけに精密検査で発覚する

こうした兆候が、大腸がんの発見につながるケースは決して少なくありません。

本記事では、こうした気づきのポイントや検査・診断の流れ、見逃されやすいリスク要因、そして早期発見の重要性について詳しく解説します。

大腸がんに気づくきっかけとなる症状

大腸がんに気づくきっかけとなる症状には、以下のものがあります。

- 血便

- 腹痛

- 貧血

- 体重減少

- 下痢・便秘

- 腹部の張りや違和感

それぞれの症状がみられる原因について紹介します。

血便

血便は大腸がんの代表的な症状で、腫瘍が栄養分を吸収しようと新しい血管を作り出していることを意味します。

この血管は脆弱で、便が通過する際に損傷して出血することで、血便として出現します。

また大腸がんによる血便は、がんが発生した部位によって状態が異なり、大腸の右側にある場合は便自体が暗赤色の液状になりますが、出血が少ないと気が付かないケースが多いです。

左側(特に直腸やS字結腸)にがんがある場合は、鮮血を伴う血便が見られます。

腹痛

大腸がんは腹痛がみられる場合があり、強い腹痛は吐き気や嘔吐を誘発するケースがあります。

特に左側に形成された大腸がんが進行すると、便の通りが妨げられることで腹痛が生じたり、ひどい場合は吐き気や嘔吐を伴う可能性もあります。

右側大腸がんの場合は、初期には痛みがないケースが多く、進行するまで気が付かないことも少なくありません。

貧血

大腸がんがあると、新生血管から慢性的に出血することで貧血になる場合があります。

時間をかけて少しずつ出血するため、血が出ていることに気が付かない可能性が高く、知らぬ間に貧血になっていたというケースもよくあります。

右側にできた大腸がんの場合は症状がはっきりしない傾向があり、めまいやふらつきなどの異常から大腸がんによる貧血が発覚するケースも多いです。

体重減少

大腸がんがある程度進行すると、体重減少がみられる場合があります。

病巣部が大きくなろうとする際、たんぱく質や脂肪を身体から奪って分解するため、いつも通りの食事をしても体重が減少する可能性があります。

1ヶ月に3〜4kgの原因不明の体重減少がみられた場合は、早急に医療機関を受診しましょう。

下痢・便秘

大腸がんが進行すると、下痢と便秘を繰り返すケースがあります。

大腸がんによって腸粘膜の炎症が慢性化すると、食物残渣から水を取り除いて便を形成する働きが正常に機能しなくなるため、下痢が起こりやすくなります。

また、腫瘍が大きくなると腸管を塞いで便秘を引き起こすため、下痢と便秘が交互に現れる場合は早めに検査を受けましょう。

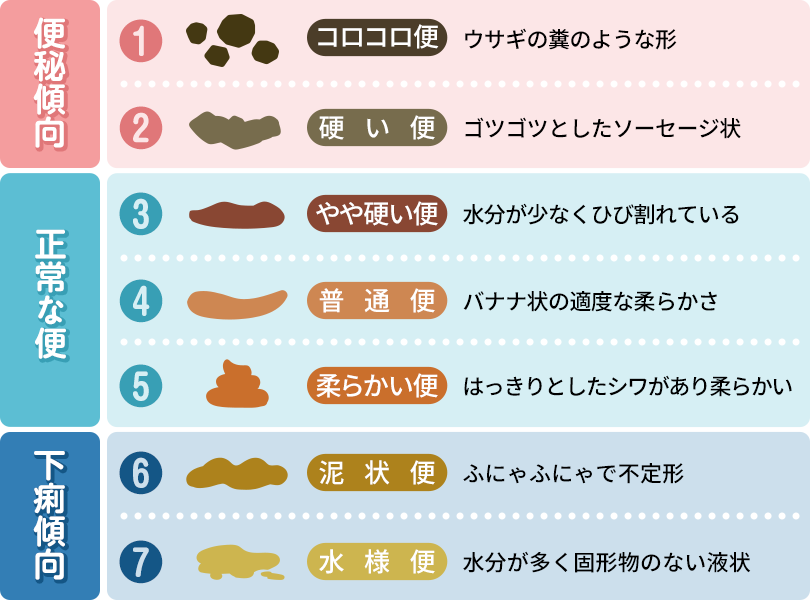

以下はブリストルスケールと呼ばれる、便の状態をチェックする指標です。

腹部の張りや違和感

大腸がんが大きくなって腸閉塞が引き起こされると、腹部の張りや違和感が生じる場合があります。

腸閉塞は、腫瘍が腸管を塞ぐことで便やガスの通過が妨げられている状態で、腹痛や嘔吐の原因になる可能性もあります。

腸閉塞がみられる場合は大腸がんがかなり大きくなっているため、場合によっては緊急手術を要するケースもあるでしょう。

大腸がんに気づくきっかけになる検査

大腸がんに気づくきっかけになる検査には、おもに便潜血検査と内視鏡検査、大腸CT検査の3つがあります。3つを比較すると以下の通りです。

| 項目 | 便潜血検査 | 内視鏡検査(大腸カメラ) | 大腸CT検査 |

|---|---|---|---|

| 目的 | 大腸内に出血があるかを調べる検査 | 大腸の中を直接見て異常がないかを確認する検査 | 大腸の立体画像を撮影し、異常がないかを調べる検査 |

| 検査方法 | 便を採って血液の有無を調べる | カメラ付きのスコープを肛門から挿入して観察 | 肛門から炭酸ガスなどを注入して腸を膨らませ、CT撮影を行う |

| 確認できる症状や状態 | 出血の有無やその可能性 | ポリープ、がん、炎症、腫れ などの異常 | ポリープ、がん、腫瘍などの形状や位置の異常 |

| 検査対象 | 健康診断や40歳以上の人 | 便潜血が陽性の人、40歳以上で定期的な検査が必要な人 | 内視鏡が難しい人、低侵襲の方法を希望する人 |

| 検査頻度 | 年1〜2回程度(健診ベース) | 数年に1回(医師判断) | 必要に応じて実施(医師判断) |

| メリット | 自宅で簡単にでき、費用も安い | 正確に調べられ、その場でポリープ切除なども可能 | 痛みが少なく、短時間で広範囲を確認できる |

| 注意点 | 出血のない異常は見逃すことがある | 前日からの食事制限や下剤が必要体に負担がかかる検査のため、苦手な人もいる | 検査のみで処置はできず、ポリープなどが見つかった場合は内視鏡検査が別途必要 |

このように、便潜血検査は「気づきの入口」、内視鏡検査は「確定診断と処置の手段」として、それぞれの役割が異なります。便潜血検査で異常が見つかった場合には、速やかに内視鏡検査で精密に調べることが重要です。

大腸CT検査は、大腸内視鏡検査を受けて痛みが強くトラウマになっている方や、カメラの挿入が困難な方によい検査で、短時間で大腸全体を観察できます。

状況や体調に応じてこれらの検査を適切に組み合わせることで、大腸がんの早期発見・早期治療につながります。検査の目的と特徴を理解し、医師と相談のうえで自分に合った検査を選びましょう。

大腸がんに気づくのが遅れる原因

大腸がんの発見が遅れるのには、以下の原因が考えられます。

- 初期症状がないケースが多いため

- 内視鏡検査で見落とす可能性があるため、

- よくある身体症状と似ているため

- 検査に抵抗を感じやすいため

それぞれの原因について解説します。

初期症状がないケースが多いため

大腸がんは初期症状がほとんどなく、気付いたら進行している可能性があります。

大腸がんは症状で早期発見できる疾患ではなく、自覚症状が現れた頃にはすでに病変が大きくなっていたり、進行していたりするケースが多いです。

症状が出てから初めて対処した場合、治療が困難になる可能性も懸念されるため、異変がみられる前に発見に努めることが大切です。

内視鏡検査で見落とす可能性があるため

大腸がんは、病変を内視鏡検査で見落とした場合に発見が遅れる可能性があります。

大腸内には細かいひだが多く、陰に隠れたポリープやがん、小さな病変をすべて確実に見つけ出すのは容易ではありません。

内視鏡の進化に伴い、性能による見落としは減少傾向にありますが、検査精度は機器を扱う医師の経験や技術によっても左右されるケースがあります。

また長時間の内視鏡検査は患者さんの身体の負担が大きくなるため、時間をかけてじっくり観察するのが難しいという点も原因の一つとして挙げられます。

よくある身体症状と似ているため

大腸がんの症状は、腹痛・下痢・便秘など、健康な人でもなり得る症状が多いため、がんだと気が付きにくい特徴があります。

特に、普段からお腹の調子が悪い人ではこれらの症状に慣れてしまうため、いつものおなかの不調と大腸がんの症状が混同しやすいです。

また、痔による肛門からの出血が慢性化すると、便に血液が付着していることへの違和感が薄れ、血便に気が付かなかったり、楽観視したりする原因になります。

検査に抵抗を感じやすいため

内視鏡は肛門から挿入するため、検査が苦痛・恥ずかしいと感じる患者さんが多く、先延ばしにすることで発見が遅れる原因になります。

特に女性の場合は、男性医師が行う内視鏡検査に抵抗を感じやすいです。

また初めて内視鏡検査を受ける場合は、苦しい・つらい・痛いなどのネガティブな口コミや経験者の意見が理由で不安になる可能性もあります。

大腸がんの早期発見が大切な理由

大腸がんは、以下の理由から早期発見が重要だとされています。

- 多くの場合に完治が見込めるため

- 内視鏡で除去が可能なため

- がんの進行が徐々に速くなるため

それぞれの理由について解説します。

多くの場合に完治が見込めるため

大腸がんは、早期発見と治療が行えれば高い確率で完治が可能ながんであるため、症状が出る前に検診によって疾患を見つけにいくことが大切です。

初期であれば高確率で完治が見込める一方、進行するほど治療の成功率が低下します。

また、早期大腸がんの治療は進行がんの治療と比較して、身体への負担や経済的な負担も軽減できます。

内視鏡で除去が可能なため

病変が小さい場合や他の部分に侵食していない状態であれば、内視鏡による除去のみで治療が完了する可能性が高まります。

内視鏡による治療では、大腸がんに加え、がんに移行するリスクがある大腸ポリープの切除も可能です。

そのため、早期発見・治療だけではなく、大腸がんを予防する効果もあります。

定期的に内視鏡検査を受けていれば、病変の有無も確認でき、必要に応じてその場で除去が可能なため、非常に合理的です。

がんの進行が徐々に速くなるため

大腸がんは悪化するほど進行が速くなるため、進行が緩やかなうちに発見して対処することが必要です。

大腸がんはステージ1ではゆっくり進行しますが、ステージ2に進むとやや進行が早くなり、ステージ3以降ではさらに進行が加速するだけではなく、他の臓器への転移もみられます。

大腸がんがリンパ節を超えて肝臓・肺・腹膜などの全身の臓器に転移すると、治療の難易度が高くなり完治が難しい状態まで悪化する可能性があります。

最悪の場合、延命治療やターミナルケアを余儀なくされる可能性もあるため、定期検査を積極的に受けることが大切です。

まとめ

大腸がんが早期発見できれば、治療における精神的・肉体的な負担が軽減できます。

大腸がんは初期症状に乏しいがんであるため、症状をきっかけに検査を受けるのではなく、無症状のうちから定期的に検査を受けることが大切です。

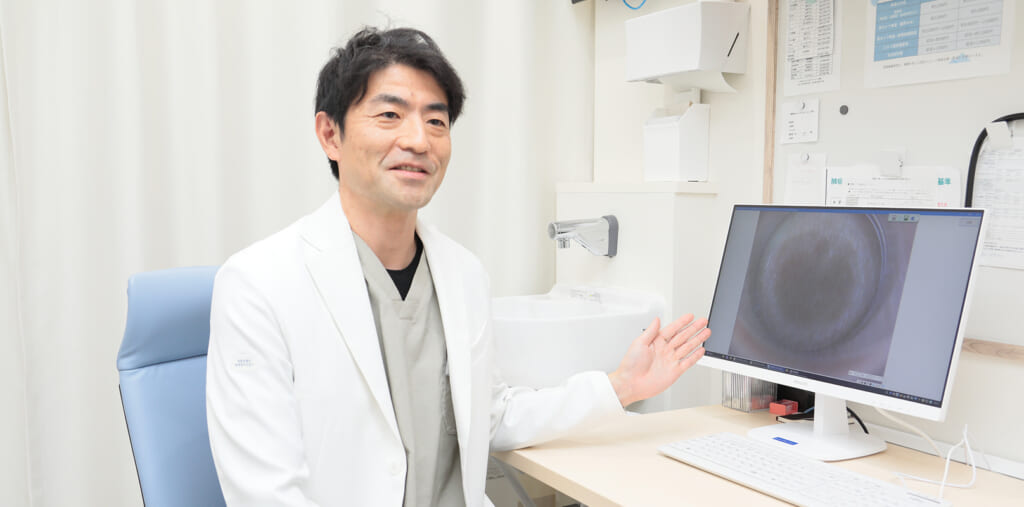

えさか駅前にしごりおなかとおしりのクリニックでは、大腸がんの検査から治療に至るまでを大腸の専門医が担当致します。大腸内視鏡検査、大腸CT検査ともに検査可能です。

内視鏡検査では、患者さん一人ひとりに合わせた鎮静剤を選択することで苦痛を軽減した対応が可能です。

大腸がん検査に不安を感じている方、過去に大腸カメラでつらい経験をした方はぜひ当院にご相談ください。