血便とは

血便とは、便に血液が混じる状態を指します。

特に大腸や肛門など下部消化管から出血した場合に見られ、肛門に近い場所からの出血では鮮やかな赤色、より奥の大腸からの出血ではやや暗い赤色になる傾向があります。

血便は痔や大腸ポリープ、炎症性腸疾患、大腸がんなど、さまざまな疾患のサインでもあり、便秘や下痢、腹痛、発熱、倦怠感といった他の症状を伴うことも少なくありません。

切れ痔では排便時の痛みとともに鮮血が見られることが多く、血便の原因のひとつでもあります。

出血が続く場合には、早めに医療機関を受診することが大切です。

血便と下血の違い

| 項目 |

血便 |

下血 |

| 出血部位 |

主に大腸・直腸・肛門(下部消化管) |

主に胃・十二指腸(上部消化管) |

| 便の色 |

鮮紅色または暗赤色 |

黒色(タール状) |

| 出血の原因例 |

痔、大腸ポリープ、大腸がん、潰瘍性大腸炎など |

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がん、食道静脈瘤破裂など |

| 見た目の特徴 |

赤い血が便に混じる、便の表面に付着する |

タールのように粘り気があり黒く光沢のある便 |

どちらも深刻な病気が潜んでいる可能性があるため、出血の色や便の状態を観察し、早めに消化器科などで検査を受けることが大切です。

血便と便潜血の違い

| 項目 |

血便 |

便潜血 |

| 血液の見え方 |

肉眼で赤い血が確認できる |

肉眼では見えず、検査で初めて発見される |

| 出血量 |

比較的多く、便に付着・混在している |

ごく微量の血液が混じっていることが多い |

| 原因の例 |

痔、大腸ポリープ、大腸がん、潰瘍性大腸炎など |

血便と同様(目立たない出血段階で発見されることが多い) |

| 発見方法 |

視認による自己発見 |

便潜血検査 |

血便は目で見て明らかな出血がある状態のため、放置せず速やかに医療機関を受診し、出血の原因部位を特定することが重要です。出血量や色に応じて、痔などの軽度な疾患から大腸がんなどの重大な疾患まで幅広く疑われます。

一方、便潜血は見えない微量の出血であり、便潜血検査で陽性が出た場合は、大腸カメラなどの精密検査が推奨されます。

ただし、切れ痔や生理中の採便によっても陽性となることがあるため、検査結果だけで判断せず、症状や背景とあわせて総合的に評価することが必要です。

いずれの場合も、自己判断を避け、消化器内科など専門医の診察を受けることが適切な対応となります。

切れ痔と大腸がんの出血の違い

切れ痔と大腸がんはどちらも血便の原因になりますが、出血の状態や伴う症状に違いがあります。

それぞれの特徴は以下の通りです。

切れ痔による出血の特徴

切れ痔は、硬い便の排出や強いいきみによって肛門の皮膚が切れて出血する状態です。

出血の色は鮮やかな赤で、排便直後にトイレットペーパーや便の表面に付着していることが多いです。

「排便時に鋭い痛みを感じ、その後に出血がある」というパターンが多く見られます。

大腸がんの出血とは異なり、切れ痔は便に血が混ざるのではなく、便の外側に付着している点も特徴です。

ただし、切れ痔と大腸がんの出血は似ているケースもあり、「切れ痔と思っていたら大腸がんだった」という事例もあります。

痛みが長引いたり出血が繰り返されたりする場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

血便の原因として考えられるその他の病気

血便の原因として考えられるその他の病気として、以下の8つが挙げられます。

- いぼ痔

- 大腸ポリープ

- 虚血性大腸炎

- 潰瘍性大腸炎

- 大腸憩室出血

- 感染性胃腸炎

- クローン病

- 偽膜性腸炎

ここでは上記8つの病気についてそれぞれ解説します。

いぼ痔

いぼ痔(痔核)は、肛門周辺の血管がうっ血して腫れ、いぼ状に膨らんだ状態を指します。

いぼ痔には内痔核と外痔核があり、特に内痔核では排便時に出血が起こりやすいです。

出血は鮮やかな赤で、便の表面やトイレットペーパー、便器内に血が付くことが多く、大量出血に至ることもあります。

通常は痛みを伴わず、気づかないうちに進行していることもあります。

便秘や長時間の座位、強いいきみなどが発症のきっかけになるため、予防には生活習慣の見直しが大切です。

出血の頻度が増えたり、腫れや違和感が強まった場合は、医療機関を受診しましょう。

大腸ポリープ

大腸ポリープは大腸の内側にできる突起状の病変で、多くは良性ですが、中にはがん化のリスクがある腫瘍性ポリープも存在します。

ポリープが大きくなると排便時に擦れて出血し、便に赤い血が混ざったり、粘液が付着したりすることがあります。

また下痢や腹痛、便秘を繰り返すといった症状が現れることもあり、大腸がんと区別がつきにくいケースもあるため注意が必要です。

ポリープは早期発見・早期切除が重要なため、定期的に内視鏡検査を受けることをおすすめします。

虚血性大腸炎

虚血性大腸炎は、大腸への血流が一時的に低下し、粘膜に炎症や潰瘍が生じる病気です。

動脈硬化や脱水、血圧低下などがきっかけになりやすく、高齢者に多く見られます。

突然左下腹部の腹痛から始まり、その後に下痢や鮮血便が続くケースが多いです。

血便は明るい赤色で、時には鮮血だけが出ることもあります。

潰瘍性大腸炎と似た症状が現れるため、自己判断で区別するのは難しく、医師による診断が必要です。

潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に慢性的な炎症が起こる自己免疫性の疾患で、厚生労働省が指定する難病のひとつです。

発症すると、下痢とともに血便が頻繁に現れるのが大きな特徴で、便に赤黒い血や粘液が混じることがあります。

また腹痛、発熱、食欲低下、体重減少、貧血、倦怠感など、全身に症状が広がることもあります。

潰瘍性大腸炎は症状が良くなったり悪くなったりを繰り返す病気で、完全に治すことは難しいですが、適切な治療によって症状をコントロールすることが可能です。

血便が続く場合は早めに医療機関を受診しましょう。

大腸憩室出血

大腸憩室出血は、高齢者に多く見られる血便の原因のひとつです。

大腸憩室とは、腸の壁の一部が外側に袋状に突出した状態で、主に加齢や便秘によって腸管内の圧力が高くなり形成されます。

この憩室にある血管が破れると、突然血便として現れ、場合によっては便器が真っ赤になるほどの大量出血を伴うこともあります。

感染性胃腸炎

感染性胃腸炎は、細菌やウイルスの感染により起こる炎症です。

特にサルモネラ菌、病原性大腸菌、カンピロバクターなどによる細菌性胃腸炎では、血便がみられることがあります。

食中毒として発症することが多く、発熱、激しい腹痛、下痢、吐き気、嘔吐などの症状が同時に現れるのが特徴です。

感染源は十分に加熱されていない鶏肉、卵、魚介類などが多く、集団感染の原因にもなります。

症状が強い場合や出血が続く場合は、検便による原因菌の特定と医師の診断が必要です。

クローン病

クローン病は、10代後半から20代の若年層に多く見られる慢性の炎症性腸疾患です。

口から肛門までの消化管のどこにでも炎症が起きる可能性がありますが、特に小腸と大腸に起こることが多いです。

腹痛や慢性的な下痢、体重減少が主な症状で、血液と粘液が混じった『粘血便』が出ることがあります。

症状は良くなったり悪くなったりを繰り返すのが特徴です。

また、炎症が肛門付近に及ぶと痔ろうができることもあります。

原因は明確には分かっていませんが、免疫異常や遺伝的要因が関与していると考えられており、血便を伴う場合は早めに医療機関を受診しましょう。

偽膜性腸炎

偽膜性腸炎は抗生物質の長期使用により腸内細菌のバランスが崩れ、菌が異常に増殖することで発症する病気です。

異常増殖した菌が産生する毒素によって腸粘膜が傷つき、粘膜上に『偽膜』と呼ばれる白っぽい膜が形成されるのが特徴です。

症状は激しい下痢や腹痛に加え、水溶便や粘液便、血便が出ることがあります。

血便やひどい下痢が続く場合には、すぐに医療機関を受診し、原因菌の特定と適切な治療を受けることが大切です。

切れ痔と血便に関するよくある質問

切れ痔と血便に関するよくある質問をまとめました。

- 切れ痔の原因は?

- 切れ痔の対処法は?

- 心配いらない血便はある?

- 便潜血検査で陰性だったら大腸内視鏡検査は必要ない?

ここでは上記4つの質問についてそれぞれ解説しました。

切れ痔の原因は?

切れ痔は、便秘で硬い便を無理に出そうとしたときや、勢いのある下痢によって肛門の皮膚が裂けることで起こるものです。

特に女性は水分不足やダイエットによる便秘をきっかけに発症しやすい傾向があります。

生活習慣の乱れやストレス、運動不足なども便通異常を招き、切れ痔の原因となります。

また原因となっている生活習慣が改善されないままだと、一度治っても再発しやすく、放置すると慢性化して肛門の機能に悪影響を及ぼすこともあるため注意が必要です。

切れ痔の対処法は?

切れ痔を悪化させないためには、下痢や便秘を予防することが大切です。

便秘を予防するための対処法としては、以下が挙げられます。

- 水分や食物繊維をしっかりと摂る

- 適度に運動する

- 十分な睡眠時間を確保する

- ストレスをため込まない

症状を悪化させないために、上記のように規則正しい生活を心がけましょう。

また排便時には無理にいきまず、自然に出るような姿勢や習慣をつけることも大切です。

慢性的な下痢も切れ痔の原因となるため、便が緩い状態が続く場合も早めの対策が必要です。

症状が悪化していると感じたときは、市販薬に頼る前に医療機関の受診をおすすめします。

心配いらない血便はある?

血便は、切れ痔やいぼ痔が原因となるケースが多く見られます。

このような血便は鮮やかな赤色で、排便後にトイレットペーパーに少量付く程度のことが多く、必ずしも重篤な病気とは限りません。

しかし出血の状態や回数、便の形状によっては重大な疾患が隠れていることもあるため、「心配いらない」と自己判断するのは危険です。

血便に気づいたら、念のため一度医療機関を受診しましょう。

便潜血検査で陰性だったら大腸内視鏡検査は必要ない?

便潜血検査が陰性だったからといって、大腸の病気が完全に否定できるわけではありません。

特に便通異常や血便の症状がある方、家族に大腸がんの既往歴がある方は、陰性であっても大腸内視鏡検査を受けておくことをおすすめします。

便潜血検査はあくまでスクリーニング検査であり、早期の病変を見逃すこともあります。

症状がある場合は、より精密な検査を受けて原因を特定しましょう。

まとめ

切れ痔による血便は、便秘や排便時の強いいきみなどが原因で肛門に傷ができることで生じるもので、多くは鮮やかな赤色で少量の出血です。

ただし血便は大腸がんや炎症性腸疾患など、他の重大な病気のサインであることもあるため、自己判断で放置するのは危険です。

症状が繰り返す場合や気になる異変がある場合は、早めに医療機関を受診して正確な診断と適切な治療を受けましょう。

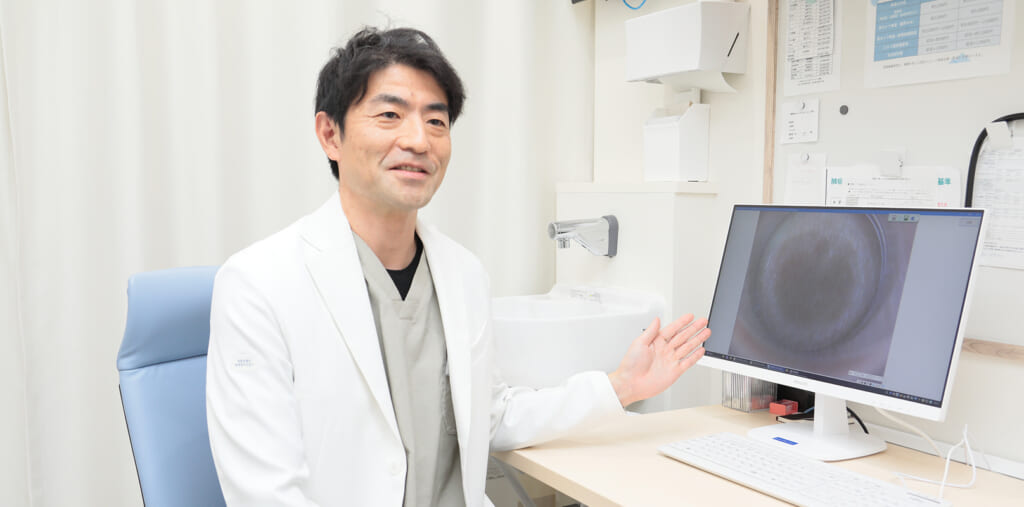

えさか駅前にしごりおなかとおしりのクリニックは、肛門外科・消化器内科・胃腸科のクリニックです。

大腸内視鏡検査と胃内視鏡検査どちらにも対応しているため、血便が出て不安な方は、ぜひ一度当院までご相談ください。