コロコロ便は便秘や食生活の乱れでよく見られる便の形ですが、なかには大腸がんをはじめとする重大な病気が隠れているケースもあります。便の形や排便リズム、出血の有無などを注意深く観察することが早期発見の第一歩です。

本記事では、コロコロ便が続くときに考えられる原因から、大腸がんが疑われる便の特徴、検査方法、改善策まで詳しく解説します。

本記事でわかること

- コロコロ便が続く主な原因と生活習慣との関係

- 大腸がんが疑われるコロコロ便の特徴

- 大腸がんの主な症状と早期発見のポイント

- 便潜血検査・大腸内視鏡検査の違いと役割

- コロコロ便を改善するための具体的な方法

コロコロ便が続くときに考えられる原因

コロコロ便が続くときに考えられる原因として、以下の5つが挙げられます。

- 水分不足

- ストレスや疲労による自律神経の乱れ

- 食生活の乱れ

- 排便リズムの乱れ

- 大腸がんや過敏性腸症候群などの病気

それぞれ解説します。

水分不足

コロコロ便の原因としてまず挙げられるのが、水分不足です。

便の60~80%は水分で構成されており、体内の水分が足りていないと、大腸は便から水分を余計に吸収してしまいます。

その結果、便の水分量が減り、硬くて小さな塊状のコロコロ便になりやすくなります。

特に日中にあまり水を飲まない人や、運動・発汗などで水分を失いやすい人は注意が必要です。

またコーヒーやお茶など利尿作用のある飲み物ばかり摂っていると、かえって脱水が進む可能性があります。

水分不足を防ぐためには、1日1.5〜2リットル程度の水を意識して摂ると良いでしょう。

食生活の乱れ

不規則な食事や栄養バランスの悪い食生活は、コロコロ便の大きな原因となります。

特に食物繊維不足は便の硬さや排便のスムーズさに直結します。

食物繊維は便のかさを増し、水分を保つ働きがありますが、加工食品ばかり食べているとスムーズな排便が妨げられてしまうのです。

またダイエットなどで食事量自体が少なくなると、便の量が減り排便回数も減少します。

結果として便秘になり、排便時には硬いコロコロ便が出やすくなるのです。

野菜、果物、海藻、豆類などを意識的に摂取し、主食・主菜・副菜の揃った食事を心がけましょう。

排便リズムの乱れ

排便リズムが乱れるとコロコロ便が出やすくなります。

特に朝食を抜く習慣のある人や、起床後にトイレに行く習慣がない人に多く見られます。

食事を摂ると『胃・大腸反射』により腸が動き出し、便意が起こりますが、食事を抜いたり時間がバラバラだったりすると、この反射がうまく働かず便意を感じにくくなってしまうのです。

また便意を我慢することが続くと、次第に便意そのものが起こりにくくなります。

排便リズムを整えるためには、毎朝決まった時間に食事を摂り、便意があれば我慢せずにトイレに行くことが大切です。

大腸がんが疑われるコロコロ便の特徴

コロコロ便は便秘や生活習慣の乱れによってよく見られる便の形状ですが、なかには大腸がんが原因で生じているケースもあります。

以下に特徴をまとめました。

| 便の形状 |

コロコロ便、小さな塊状、鉛筆のように細い便 |

腸管の狭窄により便が細くなる |

| 出血 |

便の表面に赤い血が付着、トイレの水が赤く染まる |

慢性的な腫瘍からの出血が原因 |

| 排便リズムの乱れ |

残便感が続く、下痢と便秘を繰り返す |

排便習慣の変化が持続する場合は要注意 |

ただし、これらの症状は痔や過敏性腸症候群などの他の病気でも現れることがあるため、自己判断は禁物です。

特に40代以降の方で便の形や回数、色に明らかな変化が出た場合は、一度消化器内科を受診し、必要に応じて大腸内視鏡検査を受けることが大切です。

大腸がんの主な症状

大腸がんは初期段階では症状がほとんど現れません。

しかし、進行すると以下のようにさまざまな症状が現れるようになります。原因を明らかにするためには、医療機関を受診して必要に応じて検査を受けることが大切です。

- 血便

- 便が細くなる

- 急な便秘や下痢を繰り返す

- 体重減少

- 貧血

- お腹の張り

それぞれ詳しく解説します。

血便

大腸がんが進行したときの代表的な症状の一つが血便です。

がんによって腸内で出血が起きると、便に血液が混じることがあります。

特に直腸やS状結腸など大腸の後半部分にがんがある場合は、真っ赤な鮮血が便に付着することが多く見られます。

一方、大腸の前半部分(盲腸や上行結腸)での出血では、酸化により血液が暗赤色や黒っぽくなることが多いです。

ただし痔や大腸ポリープ、虚血性腸炎などでも血便は起こるため、『血便=がん』とは限りません。

便が細くなる

便が鉛筆のように細くなったと感じる場合は、大腸がんのサインである可能性があります。

特に直腸やS状結腸にがんができると、腸の内腔が狭くなり、通過する便が圧迫されて細くなる傾向にあります。

このような変化が生じたら、がんがある程度の大きさに成長して腸管を塞ぎ始めているかもしれません。

便が突然細くなった場合や、それが継続して見られる場合は注意が必要です。

急な便秘や下痢を繰り返す

大腸がんが進行すると、腸内が不安定な状態になり、便秘と下痢を交互に繰り返すといった排便リズムの乱れが起こることがあります。

これは腫瘍によって腸の内腔が一時的に塞がれたり狭くなったりするためです。

便が詰まりやすくなると便秘が起き、その後腸が無理に内容物を押し出そうとして下痢になるといったサイクルが生まれます。

また腸の炎症や刺激が加わることで、痛みや吐き気を伴うこともあります。

体重減少

ダイエットをしていないにもかかわらず短期間で体重が大きく減った場合、大腸がんの可能性が考えられます。

これはがん細胞が体内で活動する過程で『炎症性サイトカイン』と呼ばれる物質が放出され、食欲が低下したり代謝が異常に高まったりするために起こるものです。

特に、6か月以内に5%以上の体重減少がある場合は注意が必要です。

貧血

大腸がんの進行により腫瘍からの慢性的な出血が起こると、貧血につながることがあります。

特に盲腸や上行結腸など大腸の右側にできたがんは出血に気づきにくく、徐々に貧血症状が現れるケースが多いです。

貧血になるとめまいや立ちくらみ、倦怠感、息切れなどの症状が現れ、日常生活にも支障が出ることがあります。

また食欲低下や栄養不足も貧血を悪化させる要因となります。

お腹の張り

お腹の張りが慢性的に続く場合も、大腸がんの症状の一つとして注意が必要です。

がんが大腸内で大きくなると、便やガスの通り道が狭くなり、腸内にガスや便が溜まりやすくなります。

これによりお腹の張りや腹痛、不快感が生じることがあるのです。

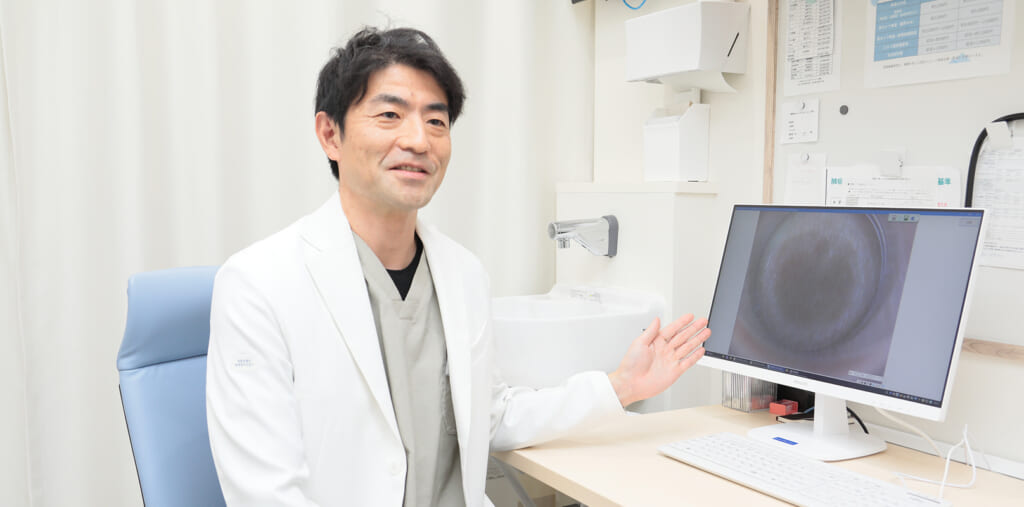

大腸がんの検査方法

大腸がんの検査方法は、主に便潜血検査と大腸内視鏡検査(大腸カメラ検査)の2つです。

それぞれの特徴は以下の通りです。

| 検査方法 |

概要 |

メリット |

| 便潜血検査 |

便に含まれる微量の血液(ヘモグロビン)を検出する一次検診 |

– 手軽に受けられる

– 食事制限不要

– 早期がんでも出血があれば発見可能 |

| 大腸内視鏡検査(大腸カメラ検査) |

内視鏡で大腸全体を直接観察し、必要に応じて組織採取や治療を行う |

– 大腸全体を直接観察できる

– その場でポリープ切除や組織採取が可能

– 鎮静剤で負担軽減可能 |

便潜血検査は手軽に受けられますが、陰性だからといって必ずしも大腸がんが否定されるわけではありません。また陽性であっても痔やポリープなど、がん以外の出血が原因となっている場合もあります。

そのため、便潜血検査で陽性となった場合には、大腸内視鏡検査による精密検査が必要です。

大腸内視鏡検査は大腸を直接確認できる有用な検査ですが、事前に下剤で腸をきれいにする準備が必要です。ただし、鎮静剤を使用することで痛みや不安は軽減され、多くの場合は日帰りで受けることができます。

コロコロ便の改善方法

コロコロ便を改善するためには、以下のような方法を取り入れるとよいでしょう。

- こまめに水分を摂取する

- 食物繊維を積極的に摂取する

- 乳酸菌を積極的に摂取する

- 規則正しい生活習慣を身につける

- ストレスをため込まない

- 適度に運動する

- 便秘薬を使用する

- 医療機関を受診する

それぞれの改善方法について解説します。

こまめに水分を摂取する

コロコロ便の改善には、こまめな水分補給が欠かせません。

体内の水分が不足すると、大腸で便から水分が過剰に吸収され、硬くて小さな便になりやすくなります。

起床時・寝る前・入浴前後など、脱水しやすいタイミングでは特に意識して水分を摂取しましょう。

特に起床時の一杯の水は胃を刺激して『胃・大腸反射』を引き起こし、腸のぜん動運動を活性化する働きがあるため、朝の排便を促す効果が期待できます。

1日1.5〜2リットル程度を目安に、こまめに飲む習慣を身につけると良いでしょう。

水分をしっかり摂ることで、便が適度に柔らかくなり、排便がスムーズになります。

食物繊維を積極的に摂取する

食物繊維はコロコロ便の改善に役立つ重要な栄養素です。

食物繊維には『水溶性』と『不溶性』の2種類ありますが、コロコロ便が続く場合は便を柔らかくする水溶性食物繊維を意識して摂取すると良いでしょう。

| 水溶性食物繊維が豊富な食品 |

不溶性食物繊維が豊富な食品 |

- 海藻類(昆布やわかめなど)

- こんにゃくいも

- 果物

- 里芋

- 大麦

- オーツ麦など

|

- 穀類

- 野菜

- 豆類

- きのこ類

- 果物

- 海藻

- 甲殻類(エビやカニなど)

|

不溶性食物繊維は便の量を増やして腸を刺激する作用があるものの、摂りすぎると便を硬くする恐れもあるため注意が必要です。

理想的な摂取バランスは、水溶性:不溶性=1:2程度とされています。

普段の食事で野菜や果物、雑穀、きのこ、海藻などを積極的に取り入れ、腸内環境を整えましょう。

乳酸菌を積極的に摂取する

腸内環境を整えるには、乳酸菌とオリゴ糖を含む食品を意識して摂ることが大切です。

それぞれの食品の例と特徴を以下に整理しました。

| 乳酸菌を含む食品 |

ヨーグルト、乳酸菌飲料、味噌、ぬか漬け、キムチ |

善玉菌を補う |

| オリゴ糖を含む食品 |

バナナ、玉ねぎ、ごぼう、アスパラガス、大豆製品 |

乳酸菌・ビフィズス菌のエサになる |

規則正しい生活習慣を身につける

コロコロ便を改善するには、腸のリズムを整えるために規則正しい生活を送ることも大切です。

具体的には以下のような生活習慣を身につけるとよいでしょう。

- 十分な睡眠時間を確保する

- 適度に運動する

- 1日3食同じ時間に食事を摂る

睡眠不足や運動不足は自律神経のバランスを乱し、腸のぜん動運動を低下させる原因となります。

特に睡眠中は副交感神経が優位になり、腸の動きが活発になるため、十分な睡眠時間を確保することが排便リズムの安定につながります。

ストレスをため込まない

コロコロ便を改善するためには、ストレスをため込まないことも大切です。

強いストレスを感じると交感神経が優位になり、大腸のぜん動運動が抑えられてしまいます。

その結果、腸内に便が長くとどまり、水分が過剰に吸収されて硬いコロコロ便ができやすくなるのです。

特に仕事や人間関係などで日常的にストレスを抱えている人は、腸の動きが鈍くなりやすいため注意が必要です。

リラックスできる時間を意識的に作り、入浴やストレッチ、趣味に没頭するなどしてストレスを解消しましょう。

適度に運動する

運動不足は腸の働きを鈍らせ、便秘やコロコロ便の原因になります。

特に腹筋が弱いと排便時に十分な腹圧がかからず、便を押し出しにくくなるため、腹筋を中心とした筋力を維持することが大切です。

ウォーキングや軽いストレッチ、ヨガなどの適度な運動を日常的に取り入れることで、腸が刺激されてぜん動運動が促進され、排便がスムーズになります。

さらに運動にはストレス発散や自律神経の調整といった効果もあり、腸内環境の改善にもつながります。

通勤時に一駅歩く、エレベーターではなく階段を使うなど、無理なく継続できる習慣を作ることがポイントです。

便秘薬を使用する

生活習慣を整えてもコロコロ便が続く場合は、便秘薬の使用も検討してみましょう。

市販薬にはさまざまなタイプがあるため、自分の体質や症状に合ったものを選ぶことが大切です。

例えば酸化マグネシウムは便を柔らかくする作用があり、腹痛を起こしにくいため、高齢者にもよく使用されます。

ただし便秘薬に頼りすぎると腸の機能が低下する恐れがあるため、一時的な使用にとどめ、自己判断での長期使用は避けましょう。

薬を飲んでも改善しない場合には、医療機関に相談することをおすすめします。

医療機関を受診する

コロコロ便が長期間続く、または血便や体重減少など他の異常を伴う場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。

消化器内科では問診や血液検査、便検査に加え、必要に応じて大腸内視鏡検査などを行い、原因を詳しく調べてくれます。

過敏性腸症候群や大腸ポリープ、大腸がんなどの病気が隠れていることもあるため、自己判断で放置するのは危険です。

特に数週間以上続く頑固な便秘や、排便後もスッキリしない残便感がある場合には、なるべく早めに医療機関を受診することをおすすめします。

まとめ

コロコロ便は多くの場合、生活習慣の見直しで改善できます。

しかし便の形状の変化が続いたり、血便や下痢・便秘を繰り返したりするような症状がある場合は、大腸がんなどの病気が隠れている可能性もあります。

便潜血検査や大腸内視鏡検査でがんの早期発見・早期治療が可能なため、気になる症状が続く場合には自己判断せずに医療機関を受診することが大切です。

えさか駅前にしごりおなかとおしりのクリニックは、専門医による大腸内視鏡検査を実施しています。

リラックスできる個室の完備やお腹の張りを抑えた検査など、快適に検査を受けられる環境を整えているため、気になる症状がある方はぜひ当院までご相談ください。