便が細い状態が続く場合、単なる食生活の影響だけでなく、腸の病気が隠れている可能性も否定できません。例えば、大腸ポリープや過敏性腸症候群、場合によっては大腸がんの兆候として現れることもあります。

ただし、一時的な細さであれば過剰な心配は不要な場合もあります。大切なのは、日々の便の様子をよく観察し、体からのサインを見逃さないことです。

本記事では、主に以下の内容について解説しています。

本記事でわかること

- 便が細い原因

- 便が細い場合に考えられる病気について

- 便が細い場合の自分でできる改善法

- よくある質問

便が細いとはどれぐらい?

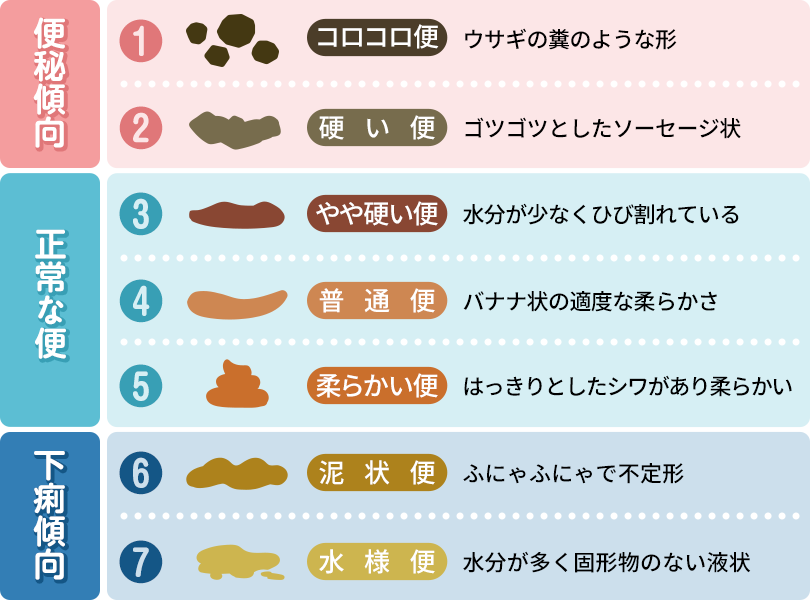

健康な便の太さは1.5~2.5センチとされています。それより明らかに細い鉛筆や割りばしのように細い形が続くと、何かしらの腸の異常が考えられます。

以下はブリストルスケールと呼ばれる、便の状態をチェックする指標です。

便が細い原因

便が細い原因として、以下の5つが挙げられます。

- 便秘

- 更年期

- 腸の一部が狭くなっている

- 肛門が狭くなっている

- 便が柔らかい

ここでは上記5つの原因についてそれぞれ解説します。

便秘

便秘が原因で便が細くなるケースは少なくありません。

排便の間隔が空きすぎると、腸内に長くとどまった便から水分が過剰に吸収されて硬くなり、排便時の力みにより細くちぎれた形になることがあります。

便秘を防ぐためには、食事や運動、十分な水分摂取を心がけることが大切です。

更年期

更年期になるとホルモンバランスの乱れにより自律神経が不安定になり、腸のぜん動運動がうまく働かなくなることがあります。

これにより便秘や下痢などの排便トラブルが増え、結果として便が細くなることもあります。

また加齢に伴う筋力低下も関係しており、排便時のいきみに必要な筋肉が弱まることで、力強い排便ができず細い便になってしまうのです。

更年期による便通異常は、ホルモン療法や生活習慣の見直しが効果的です。

腸の一部が狭くなっている

腸の一部が狭くなっていると、便の通り道が圧迫されてしまい、結果として細い便になります。

このような状態は、大腸がんや大腸ポリープなどの病変が原因で起こることがあります。

便が細くなったうえ、さらに血が混じっている場合には特に注意が必要です。

こうした疾患は進行するまで症状が出にくいため、便の変化が続く場合は、大腸カメラなどの検査を早めに受けることが大切です。

早期発見・早期治療が重要となるため、自己判断せず医師に相談しましょう。

肛門が狭くなっている

便が細くなる原因として、肛門が狭くなっていることが挙げられます。

肛門が狭くなる主な原因で、多く認められる疾患は切れ痔です。

切れ痔は肛門周辺の皮膚が裂けた状態で、便を排出するたびに痛みが生じるため、無意識に排便を避けて便秘がちになります。

また、以下のような特徴および注意点があります。

- 排便を避けることで便秘になりやすくなり、便が硬くなるという悪循環が生まれる

- 硬くなった便は肛門を通る際に痛みのため肛門を自分で締めてしまう、そのことによって細く押し出される形になり、さらに痛みを伴う

- 切れ痔が慢性化すると瘢痕(はんこん)化し、肛門が狭くなることがある

- その結果、細い便とともに痛みや少量の出血が見られることがある

排便時や排便後に痛みがある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

便が柔らかい

便が柔らかい状態が続くと、排便時に肛門が大きく広がらず、細く形の定まらない便になることがあります。

これは一時的な消化不良や冷え、ストレスによる腸の過活動などが原因であることが多いですが、長く続く場合は過敏性腸症候群などの可能性も考えられます。

特に、軟便と便秘を交互に繰り返す場合は要注意です。

食生活の見直しやストレス管理に加えて、必要に応じて医療機関の受診を検討しましょう。

便が細い場合は大腸がんの可能性を疑う

便が頻繁に細くなる症状が続いている場合、大腸がんの可能性を疑いましょう。

大腸がんは、大腸の内側にある粘膜にがん細胞が発生し、徐々に腫瘍として成長していく疾患です。

がんの進行によって腸内が狭くなり、通常の太さの便が通れなくなることで、便が細くなったり形がいびつになったりすることがあります。

以下は、大腸がんの特徴および注意点です。

- がんが進行すると腸内が狭くなり、便が細くなる/形がいびつになることがある

- 大腸がんでは腸壁が傷つきやすくなり、排便時に出血が起こることがある

- 血便や黒い便が続く場合は要注意(鮮血とは異なり、消化管からの出血の可能性も)

- 初期の大腸がんはほとんど自覚症状がないため、症状が出た時点で進行している可能性がある

特に40歳以上の方や大腸がんの家族歴がある方は、リスクが高まるため、定期的に大腸カメラ検査を受けることが推奨されます。

早期発見ができれば、治療の選択肢も広がり、予後の改善にもつながります。

便が細い場合に考えられるその他の病気

便が細い場合に考えられるその他の病気として、以下の4つが挙げられます。

- 大腸ポリープ

- 過敏性腸症候群

- 切れ痔

- 潰瘍性大腸炎

ここでは上記4つの病気についてそれぞれ解説します。

大腸ポリープ

大腸ポリープは、大腸の粘膜にできる突起状の病変です。多くは良性ですが、一部はがん化する可能性があります。

大腸ポリープは以下のような症状やリスクを伴います。

- 大きくなると便の通り道が狭まり、便が細くなることがある

- ポリープと便の摩擦によって出血し、血便として現れる場合もある

- 初期には自覚症状がほとんどない

- 発見されるきっかけの多くは、健康診断などの検査による偶然の発見

また、40歳以上で大腸ポリープの発症リスクが高まるため、40歳を超えたら一度は大腸内視鏡検査を受けることが推奨されています。

過敏性腸症候群

過敏性腸症候群は、腸に目に見える異常がないにもかかわらず、腹痛や便通異常が繰り返される病気です。

過敏性腸症候群の特徴や症状、治療法などは以下の通りです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な原因 | ・ストレス

・自律神経の乱れ |

| 代表的な症状 | ・腹痛

・便秘と下痢を交互に繰り返す ・緊張や外出時の症状が悪化するこがある |

| 便の変化 | 下痢が続くと柔らかく細い便になりやすい |

| 主な治療法 | ・生活習慣の改善(食事・睡眠・ストレス管理)

・薬物療法の併用 |

診断は問診と排便習慣の確認が中心となり、他の病気との鑑別が重要です。

切れ痔

切れ痔は、肛門の皮膚が傷つき、排便時に痛みや出血を伴う病気です。

硬い便が通過したり、勢いの強い下痢などで肛門が裂けてしまうことが主な原因です。

切れ痔によって生じる影響や治療法について、以下にまとめました。

- 繰り返し切れ痔を起こすと、治癒の過程で皮膚が縮み、肛門の出口が狭くなることがある

- 肛門が狭くなることで、通常の便でも通過しにくくなり、細い便が出るようになる

- 進行すると、排便困難や便秘の悪化がみられるようになる

- 軽症の場合は軟膏や坐剤で治療可能

- 重症化した場合は手術が必要になることもある

肛門の痛みや便の異変に気づいたら、恥ずかしがらずに専門医へ相談しましょう。

潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜に慢性的な炎症が起き、ただれや潰瘍を引き起こす病気です。

主な症状は下痢、腹痛、血便、粘液便などで、炎症によって腸の働きが乱れることで、便が細くなったり形が崩れたりすることもあります。

この病気は10代〜30代に多く見られますが、年齢を問わず発症する可能性があります。

診断には大腸内視鏡検査が有効で、炎症の広がりや程度を直接観察することが可能です。

便の異常が長引いたり、出血や粘液が続いたりするような場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

便が細い場合の自分でできる改善法

便が細い場合の自分でできる改善法として、以下の5つが挙げられます。

- 食生活を見直す

- 適度に運動する

- 十分な睡眠時間を確保する

- ストレスをため込まない

- 排便習慣をつける

ここでは上記5つの改善法についてそれぞれ解説します。

食生活を見直す

食生活は便の太さや形に直結する重要な要素のため、便が細いと感じる場合は、まずは食生活を見直しましょう。

食生活を見直すことで、便の状態を改善できるかもしれません。

健康的な便にするための食生活のポイントは以下の通りです。

- 食物繊維を積極的に摂取する:水溶性・不溶性のどちらもバランスよく摂取することで、腸内の善玉菌が増え、腸のぜん動運動を促進します

- 発酵食品(ヨーグルトや納豆など)を積極的に摂取する:発行食品は、腸内環境を整えるのに役立ちます

- 水分を十分に摂取する:水分不足は細い便の原因になるため、1日1.5〜2L程度を目安に、こまめな水分補給を心がけましょう

特に重要なのが、食物繊維を積極的に摂取することです。

水溶性・不溶性食物繊維を多く含む食材は例えば以下のようなものです。

水溶性食物繊維:オクラ、モロヘイヤ、わかめ、大豆、もち麦

不溶性食物繊維:キャベツ、ブロッコリー、玄米、しいたけ、さつまいも

適度に運動する

便が細くなる原因のひとつに、腸の動きが低下して便がスムーズに進まなくなることが挙げられます。

特にデスクワークや車移動が中心の生活では、腸の動きが鈍くなりがちです。

適度な運動は、腸の動き(ぜん動運動)が活発になり自然なお通じが期待できます。

おすすめは、毎日30分程度のウォーキングやストレッチ、軽い筋トレです。

特に腹筋を使う運動は、排便時のいきみを補助する筋力の維持にも効果的です。

無理なく続けられる範囲でこまめに体を動かす習慣をつけましょう。

十分な睡眠時間を確保する

細い便を改善するためには、十分な睡眠時間を確保することも大切です。

睡眠不足が続くと、自律神経のバランスが崩れやすくなり、腸の働きにも悪影響を及ぼします。

腸は副交感神経が優位になるとよく動くため、夜間にしっかり休息を取ることで、排便リズムを整えることにつながります。

理想的な睡眠時間は人によって異なりますが、一般的には1日6〜8時間程度が目安です。

睡眠の質を高めるためには、以下のようなポイントを押さえましょう。

- 寝る前にスマホやタブレットの画面を見ない

- 就寝前にぬるめの湯船にゆっくり浸かる

- カフェインやアルコールなどの睡眠の妨げになるものは夕方以降控える

- ストレスをため込まない

- 日中適度に運動する

ストレスをため込まない

ストレスがたまると自律神経が乱れ、腸の働きが低下したり過敏になったりします。

こうした状態が続くと、便が細くなる、下痢や便秘を繰り返すなどの症状が出ることもあります。

ストレスを解消する方法は人それぞれ異なりますが、日常の中でリフレッシュできる方法を見つけておくことが大切です。

また、十分な休養と健康的な生活習慣を維持することも、ストレスの影響を和らげる大切な要素です。

排便習慣をつける

便の状態を安定させるためには、毎日の排便習慣を整えることも大切です。

便意を我慢する癖がついていると、腸の反応が鈍くなり、便が硬くなって排出しにくくなります。

その結果、便が細くなったり、切れ痔を引き起こしたりすることもあります。便意を感じたら我慢せず、すぐにトイレに行きましょう。

大切なのは、毎日決まった時間にトイレに行く習慣をつけることです。

朝食後など、腸が動きやすいタイミングに毎日トイレに行くようにすると良いでしょう。

細い便に関するよくある質問

細い便に関するよくある質問をまとめました。

- 細い便とはどのくらい?

- 便が細くなったり、太くなったりする場合は?

- 便が細い場合の受診目安は?

- 便が細い時の検査・治療方法は?

ここでは上記の質問についてそれぞれ解説します。

細い便とはどのくらい?

細い便に明確な基準はありませんが、普段の便の状態と比べて「いつもより明らかに細い」と感じる状態です。

例えば普段は親指程度の太さの便が出ている方の場合、それが小指のような細さに変わり、それが何日も続いている場合は注意が必要です。

特に下痢などの症状がないにもかかわらず細い便が出る場合は、何らかの原因によって大腸内が狭くなっている可能性もあります。

便の太さの変化は大腸の健康状態をチェックする指標にもなるため、普段から便の状態を観察する習慣を持つことが大切です。

便が細くなったり、太くなったりする場合は?

日によって便の太さが変わるのは基本的に自然な現象で、特に大きな心配はいりません。

腸の動きや緊張状態によって腸が収縮したり緩んだりすると、それに応じて便の太さも変化します。

ただ常に便が細い、急に細くなったまま戻らないといった場合は注意が必要です。

この場合は大腸ポリープや大腸がん、潰瘍などの器質的な疾患が原因となっている可能性もあるため、受診を検討する必要があります。

便が細い場合の受診目安は?

一時的に便が細くなったとしても、数日以内に元に戻るのであれば特に心配はいらないことがほとんどです。

しかし以下のような症状も合わせて出ている場合は、早めに医療機関を受診することをおすすめします。

- いつもの太さと明らかに違う状態が1週間以上続く

- 血便や腹痛を伴っている

- 便の色が黒っぽい

- 粘液が混じっている

また40歳以上の方は、腸の病気が増えてくる年齢でもあるため、便の状態に異変があったら大腸カメラなどの検査を受けておくと安心です。

便が細いときの検査・治療方法は?

便が細い状態が長期間続く場合、まず行われるのが大腸カメラ検査です。

大腸カメラは大腸の内側を直接観察できるのでポリープや炎症、がんなどの病変を確認できます。

検査により異常が見つかった場合は、必要に応じて組織検査(生検)を行い、確定診断を下すという流れになります。

治療方法は原因となる疾患によってさまざまです。

- 大腸ポリープ:内視鏡下での切除が可能なことが多い

- 潰瘍性大腸炎:薬物療法

- 過敏性腸症候群(IBS):薬物療法

- 大腸がん:手術や化学療法

自己判断で放置せず、適切な検査・治療を受けることが大切です。

まとめ

便が細くなる原因には、食生活の乱れやストレスといった生活習慣によるものから、大腸ポリープや大腸がんなどの病気まで、さまざまな要因が考えられます。

食事の見直しや運動、睡眠といった生活習慣の改善で解消されることもありますが、それでも改善しない場合は医療機関を受診しましょう。

特に「いつもより明らかに細い便が続く」「血便がある」「腹痛を伴う」などの症状が見られる場合は、早めに検査を受けることが大切です。

えさか駅前にしごりおなかとおしりのクリニックでは、さまざまなお腹やお尻のお悩みに対応しています。

また日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会評議員、大腸肛門機能障害研究会世話人である錦織院長は便秘・便失禁などの排便機能障害に対しても、骨盤底筋専門外来で診療を行っています。

女性医師による大腸カメラ検査も行っているため、便の異常でお悩みの方はぜひ当院までご相談ください。